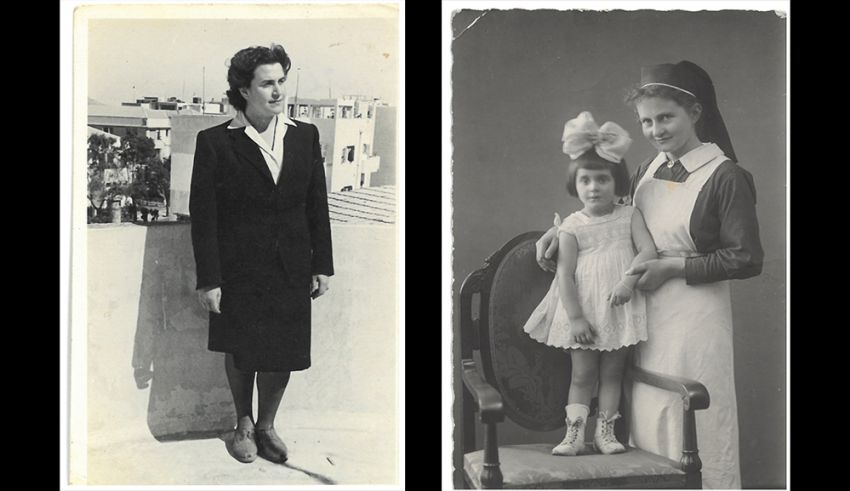

Mit 29 Jahren debütierte sie ohne Probe als Aida an der Wiener Staatsoper – als erste Jüdin nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 15. Dezember feiert die Sopranistin, Gesangslehrerin und Karrierestifterin Hilde Zadek ihren 100. Geburtstag.

©zur Verfügung gestellt

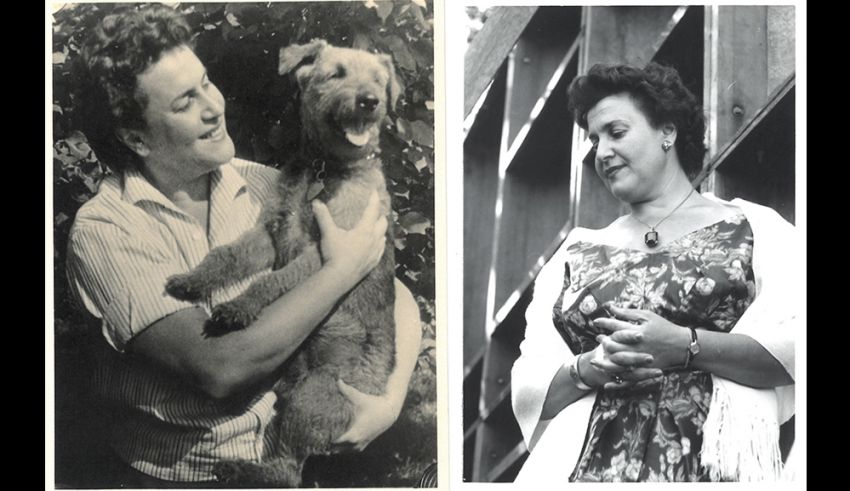

Mit der Marschallin aus Richard Strauss’ Rosenkavalier, die sie in über hundert Vorstellungen weltweit verkörperte, fühle sie sich bis heute verbunden, denn diese Figur sei ein Symbol für stete Entwicklung, sagt Hilde Zadek. Wenn sie ihre Stimme erhebt, nimmt man den neapolitanischen General aus der nämlichen Oper wahr, nicht jedoch, dass sie in einigen Monaten ein Jahrhundert Leben absolviert haben wird. Leiten ließ sie sich stets nur von einem: Dem Bedürfnis zu singen. „Für mich war Singen nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.“ Ihr Empfinden für die Musik bezog sie stets aus dem großen Ganzen und das bestehe aus Nehmen und Geben. „Und wir nehmen aus der Vergangenheit mindestens so viel wie aus der Gegenwart“, meint Zadek, deren Vergangenheit Unfassbares birgt.

Als Tochter einer jüdischen Familie 1917 in Bromberg/Posen im heutigen Polen geboren, musste sie sich früh gegen die aufkeimende Barbarei in ihrer Heimat zur Wehr setzen. Das tat sie – und zwar tatkräftig. Einer Mitschülerin vergalt sie deren antisemitische Anfeindungen per Faustschlag. Für das Leben des Teenagers in den ohnehin gefährlichen Zeiten konnte nun niemand mehr garantieren.

Zadek emigrierte nach Palästina und kam als Praktikantin in ein Kinderheim, wo sie mit dreizehn Dreijährigen in einem Zimmer leben musste. Jahre später sollte sie sich vor allem mit Widerwillen an den Speiseplan erinnern, denn außer Haferflocken und Grießbrei gab es nichts. Sie wusste, dort wollte sie nicht bleiben, und fand eine Stelle als Säuglingsschwester in einem Krankenhaus in Jerusalem. Eine der Ärztinnen leitete auch das örtliche Konservatorium und eröffnete Zadek die Welt der Musik in Jerusalem.

Während dieser Jahre war Zadeks Vater von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht worden. Aus der Ferne organisierte sie dessen Entlassung und die Emigration der Eltern. Ihre Eltern konnten Deutschland verlassen, unter der Bedingung, dass sie ihren ganzen Besitz zurücklassen. Die Familie gründete 1940 eines der ersten Kinderschuhgeschäfte in Jerusalem, wo Zadek fünf Jahre lang arbeitete und damit ihr Gesangsstudium am Jerusalemer Konservatorium verdiente. Dass sie jemals wieder ihre Stimme erheben könnte, war für sie damals jedoch alles andere als selbstverständlich. Denn ihre Stimme war in den ersten Jahren der Emigration verstummt. Erst mit der Vereinigung der Familie fand Hilde Zadek wieder zur Musik zurück. Sie erwirkte ein Stipendium in Zürich, wo sie als Au-pair-Mädchen Unterhalt und Unterricht verdiente und die späteren Regisseure Thomas und Matthias Langhoff erzog.

Bei einem Schülerkonzert fiel die junge Sopranistin dem Wiener Operndirektor Franz Salmhofer auf, der sie nach Wien holte. Ihre erste Partie sollte Verdis Aida werden. Weder des Italienischen noch der Rolle mächtig, nahm sie diese an und absolvierte das Studium der nicht unbeträchtlichen Partie in wenigen Tagen und überzeugte gar den Dirigenten Josef Krips.

Ressentiments gegen ein Publikum, das noch wenige Jahre zuvor einem Regime angehörte, das ihr Leben bedrohte, hegte sie keine. „Ich habe mich entschieden das Wiener Publikum zu lieben, sonst hätte ich nicht für sie singen können“, erklärt sie. Vor möglichen Problemen mit ehemals regimetreuen Dirigenten scheute sie nicht zurück. „Karl Böhm war ein Nazi. Keine Frage, dass er die Juden nicht besonders mochte“, sagt Zadek und fügt mit Nachdruck hinzu, dass in der Kunst private Probleme zu verschwinden haben. Bis auf eine Ausnahme, die sich in Form eines Zettels an der Windschutzscheibe ihres Autos anlässlich einer Aufführung von Richard Wagners Walküre manifestierte, sah sie sich keinen antisemitischen Angriffen ausgesetzt. „Ich glaube, dass ich in Wien vom Publikum absolut akzeptiert worden bin, die Jüdin inklusive“, resümiert sie.

Als „Jahrhundertereignis im besten Wortsinn“ beschreibt sie ihr Schüler, der Bariton von Weltformat Georg Nigl. Ihre zweite Karriere begann Zadek in den Sechzigerjahren als Gesangslehrerin am Konservatorium der Stadt Wien. Neben Nigl zählen Adrianne Pieczonka, Alfred Šramek oder Georg Tichy zu ihren Schülern. Die Sängerin Linda Plech erinnert sich an eine Lehrerin, die von sich und ihren Schülern alles forderte. Nigl, der selbst in Stuttgart Gesang unterrichtet, weiß von den Anstrengungen des Unterrichtens. „Beim Gesangsunterricht kann sich der Lehrer nie zurücklehnen und einfach zuhören. Man ist ständig gefordert. Es ist unglaublich, nach den Meisterkursen hatte sie von uns allen noch immer die meiste Energie“, erinnert er sich. Anders als namhafte Kollegen „hat sich Zadek auf jeden Studierenden eingelassen und die individuelle Persönlichkeit gefördert. Und obwohl sie menschliche Abgründe kennengelernt hat, ist sie von unendlicher Großzügigkeit und stets offen für Neues. Mit 92 lernte sie den Umgang mit dem Internet“, erzählt Nigl. Sie hat zahlreiche ProfessorInnen auf den Weg gebracht: Gertraud Berka-Schmid, Maria Venutti, Margit Fleischmann, Margarete Jungen, Georg Nigl.

Auch im Opernbetrieb bewahrte sich die Sängerin, die einst Teil des legendären Wiener Mozart-Ensembles der Staatsoper war, stets den realistischen Blick auf gegenwärtige Entwicklungen. 1998 gründete sie einen Wettbewerb unter ihrem Namen. Damit wolle sie „Anfängern die Möglichkeit geben, sich der Welt vorzustellen und sich aneinander zu messen und zu steigern“, sagt Zadek. Dass viele junge SängerInnen den Härten des Betriebs heute nicht standhalten, kommentiert sie trocken: „Das war immer so. Und das ist auch in der Tierwelt so. Die Stärksten halten das aus, die Schwächsten bleiben am Rande liegen. Und das ist auch gut so.“ Dass sich heute viele als Opfer der Vermarktung sehen, lässt Zadek nicht gelten. „Musik war immer ein Business, denken Sie doch an die Minnesänger im Mittelalter! Es kommt nur darauf an, was man aus dem Business macht.“ Anna Netrebko etwa, markantestes Beispiel des heutigen Starbetriebs, gefalle ihr. „Sie hat eine glockenreine Stimme. Und sie ist ehrlich. Wenn es mehr Persönlichkeiten wie Netrebko auf der Opernbühne gäbe, ließe sich das wunderbar vermarkten“, sagt Zadek mit dem Realismus der Marschallin.

Anders als diese denkt sie nicht daran, die Uhren anzuhalten: „Ich finde es wunderbar, 100 zu werden. Ich wäre auch bereit, 200 zu werden. Solange man selber das Gefühl hat, dass man kreativ an der Zeit teilnimmt, ist es wunderbar, lange zu leben.“