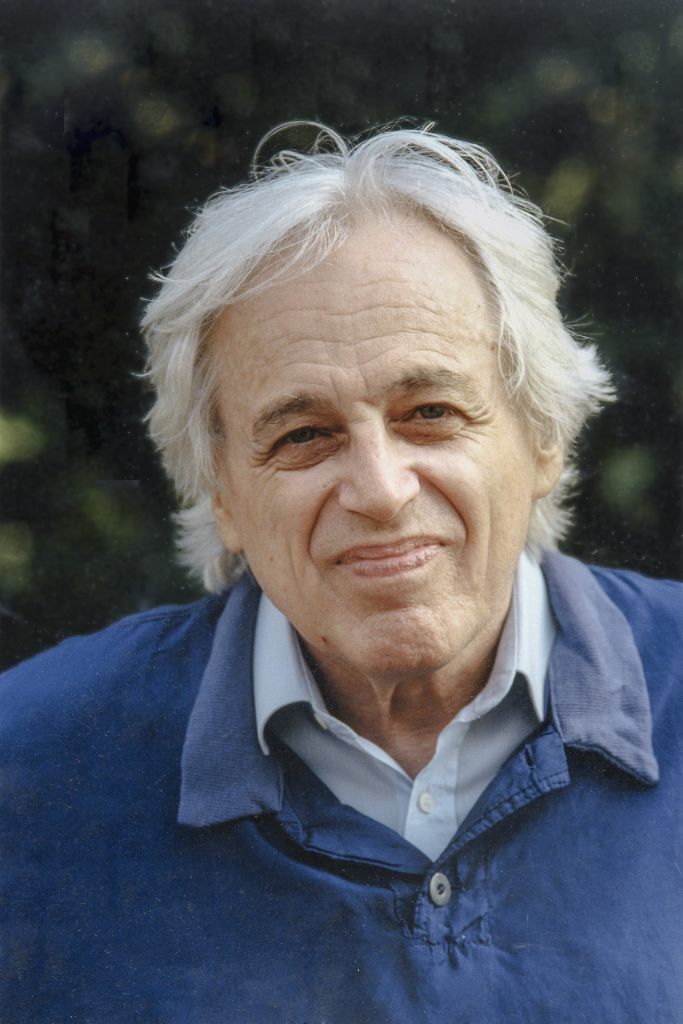

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums waren die Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik 2023 ganz György Ligeti gewidmet. Der 2006 verstorbene Komponist zählte mit zu den prägendsten Persönlichkeiten der Musik nach 1945 und sein noch in das 21. Jahrhundert reichende Schaffen strahlt in der Musik der Gegenwart nach wie vor eine große Präsenz aus.

Das Klavier hat Ligeti während seines gesamten Komponistenlebens begleitet: Ende der 1930er-Jahre entstanden seine ersten Klavierstücke, und 2001 wurde seine letzte Etüde Canon geschrieben. Viele der frühen Kompositionen, in welchen der stilistische Einfluss von Béla Bartók deutlich erkennbar ist, lagen bis jetzt unveröffentlicht in der Paul Sacher Stiftung in Basel und werden erst im Laufe des Jahres 2023 publiziert. Der Verlag Schott Music hat dem Ludwig van Beethoven Institut für Klavier in der Musikpädagogik freundlicherweise jedoch vorab eine Auswahl dieser Werke für die österreichische Erstaufführung zur Verfügung gestellt; eine Aufgabe, die die mdw selbstverständlich mit großer Freude übernommen hat.

Erste Schritte in Richtung einer eigenständigen Tonsprache unternahm Ligeti in der Nachkriegszeit als Student an der Budapester Franz-Liszt-Akademie. Die Kompositionen dieser Periode, 2 Capricci und Invention antizipieren mit polyphoner Textur und virtuoser Motorik bereits wesentliche Elemente seiner späteren Klavierwerke.

Abgeschnitten von den Entwicklungen im Westen und immer mehr eingeengt durch die Rigidität der stalinistischen Kunstdoktrin entstand in den frühen 1950er-Jahren Ligetis erster großer Klavierzyklus Musica ricercata. Hier begann Ligeti einen neuen Stil gleichsam „aus dem Nichts“ aufzubauen, indem er mit elementaren Strukturen experimentierte und sich, ganz im Sinne des Werktitels, auf die Suche begab, wie weit er sich innerhalb selbst auferlegter, strenger Beschränkungen des Tonmaterials kompositorisch zu bewegen vermochte. Im vollen Bewusstsein, dass das Werk unaufgeführt bleiben würde, sind diese „11 Studien“, wie er sie im Untertitel ursprünglich nannte, in ihrer radikalen Konzeption auch Ausdruck der Auflehnung gegen das herrschende stalinistische Regime.

Nach seinem einzigen Ausflug in die Welt der Zwölftontechnik mit dem Werk Chromatische Phantasie, die er 1956 noch vor seiner Flucht nach Wien komponierte, vergingen fast 30 Jahre, ehe Ligeti seinen großen Zyklus Études beginnen sollte. Diese sind, anknüpfend an die Tradition von Chopin, Liszt oder Debussy nicht nur hochvirtuose Konzertetüden, sondern auch Projektionsflächen für Ligetis weiten Horizont und sein Interesse für die unterschiedlichsten Gebiete aus Kunst, Wissenschaft oder Musikethnologie. In seinen Etüden vermischen sich die Mittel traditioneller Pianistik – erweiterte Spieltechniken setzt Ligeti kaum ein – mit einer, von äußerster Durchdachtheit geprägten Kompositionstechnik. Deren Hauptcharakteristika bilden dabei gleichzeitig auch die größten technischen Schwierigkeiten. Hier sind zu nennen: komplexe Rhythmik, vor allem der Effekt der „Illusionsrhythmik“ – über ein Kontinuum kleiner Notenwerte werden mittels melodisch hervorgehobener Töne oder Akzente zusätzliche Stimmen bzw. simultan verlaufende Geschwindigkeitsschichten wahrnehmbar; und Polyphonie, wobei Ligeti die bekannten Satztechniken des ausgehenden Spätmittelalters ins Extreme steigert und die Autonomie der Hände oft eine regelrechte „Gespaltenheit“ der Ausführenden erfordert. Hinzu kommt Ligetis Faszination für das Mechanische, die hinsichtlich der Études einen bedeutenden Impuls von Conlon Nancarrows Studies for Player Piano erhalten hat.

Ligeti, der selbst kein „Pianisten-Komponist“ war und seine Etüden nicht aufführte, fordert von den Spieler_innen mit den oft rasend schnellen Tempi und den rhythmisch exakt-notierten musikalischen Abläufen Enormes. Nicht selten fühlt man sich an eine Anweisung erinnert, die in seinen Streichquartetten zu finden ist, wo Ligeti verlangt, dass die Ausführenden spielen sollen „wie ein Präzisionsmechanismus“.

All dies hat natürlich zur Folge, dass die Einstudierungszeit für jede der Études entsprechend lang und arbeitsintensiv ist. Die für diesen Übeprozess notwendige Ausdauer und Konzentration werden jedoch gespeist von ihrem Gehalt und der unwiderstehlichen Magie, die György Ligetis Musik ausstrahlt und die, um abschließend mit Thomas Mann zu sprechen, den Anspruch von Kunst sicher mehr als erfüllt, dass sie „durch die Sinne für das Geistige werbe“.