Markus Grassl im Gespräch mit Pier Damiano Peretti

Markus Grassl (MG): Anlass unseres Gesprächs ist eine von dir in der Universal Edition vorgelegte neue kritische Ausgabe von Arnold Schönbergs einzigem vollendeten Orgelwerk, den Variations on a Recitative op. 40. Vielleicht rufen wir zunächst das Wesentlichste über das Stück selbst in Erinnerung.

Pier Damiano Peretti (PDP): Es entstand 1941 im Auftrag des New Yorker Verlags Gray Publishers für ein Reihe, die der Publikation von Orgelwerken von in den USA lebenden Komponisten diente und von William Strickland, einem namhaften amerikanischen Organisten und Dirigenten, initiiert und ediert wurde. Drei Jahre später folgte in New York die Uraufführung durch Carl Weinrich, den Musikdirektor der Princeton University. Wesentlich beteiligt an der Organisation und Vorbereitung der Aufführung war im Übrigen Eduard Steuermann, wie die im Schönberg Center aufbewahrte Korrespondenz zwischen Schönberg und Steuermann zeigt.

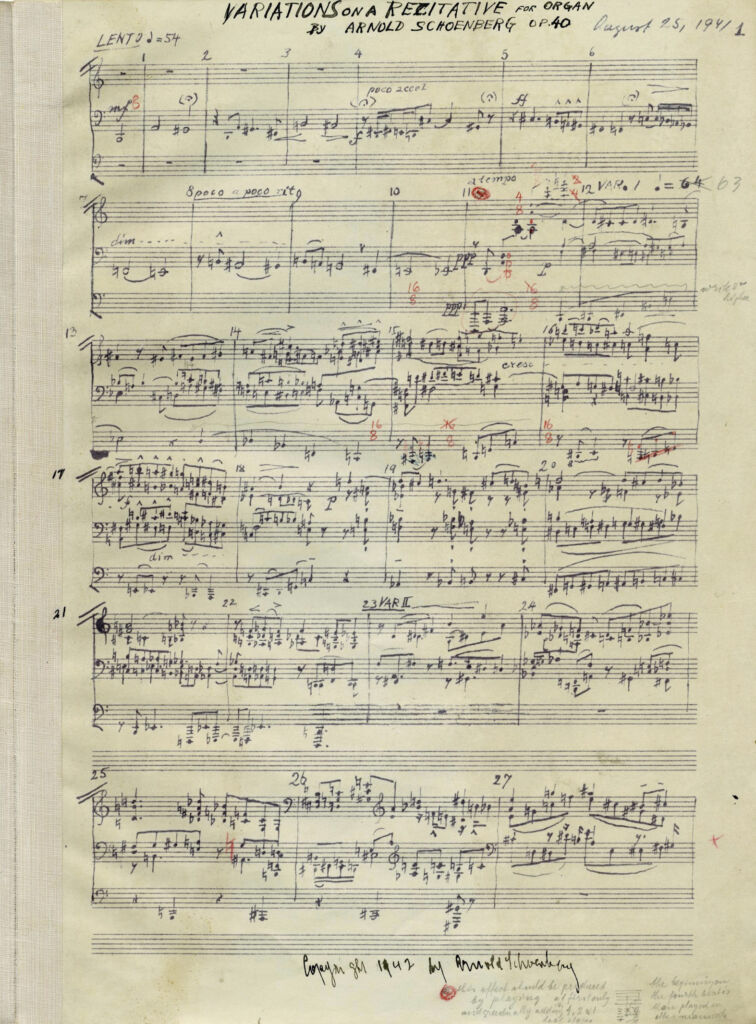

MG: Schönberg hat sein op. 40 in einem Brief an René Leibowitz als „meine ‚Stücke im alten Stil‘“ bezeichnet. Tatsächlich weckt die Komposition, die aus zehn Variationen über ein zu Beginn einstimmig präsentiertes Thema, einer überleitenden „Cadenza“ und einer Fuge besteht, eine Reihe von Erinnerungen an ältere Musik.

PDP: Ja, angefangen bei Johann Sebastian Bach, im Besonderen der Orgel-Passacaglia, bis hin zu Max Reger. Insgesamt dürfte auch die verbreitete allgemeine Assoziation von Orgel und Kontrapunkt eine Rolle gespielt haben. Zugleich kommen freilich mit der äußerst dichten motivisch-thematischen Arbeit und mit der Anlehnung an Verfahren, die aus der Dodekaphonie bekannt sind, typisch Schönbergsche Kompositionsweisen zum Tragen.

MG: Analoges gilt ja auch für die individuelle harmonische Anlage. Einerseits gehört das op. 40 zu dieser kleinen Gruppe späterer tonaler Werke, ist also klar auf einem Zentralton fundiert, andererseits verwendet es gerade nicht eine traditionelle, auf Quintbeziehungen beruhende Funktionsharmonik …

PDP: Ja, vielmehr liegt ein in einem umfangreichen Skizzenmaterial erarbeitetes System zugrunde, das sich den chromatischen Tonraum auf ganz eigene Weise erschließt und etwa mit Halbtonanschlüssen zwischen terz- und quartgeschichteten Akkorden operiert.

MG: Kommen wir zur Ausgabe. Auf den ersten Blick mag man überrascht sein, dass es bei einem Werk Schönbergs noch einer kritischen Neuausgabe bedarf. Allerdings stellt das op. 40 philologisch bzw. editorisch einen besonders komplexen Fall dar.

PDP: Ausgangspunkt des Problems ist die gleichfalls individuelle Notation im Autograph. Wie er es in seinen Werken seit 1917 praktizierte, bedient sich Schönberg nämlich einer Resultatnotation, schreibt also die Tonhöhen, die im Ergebnis erklingen sollen. Das führt im Pedalpart zur Notation von Tönen, die auf der Pedalklaviatur gar nicht vorhanden, sondern nur bei entsprechender Registrierung zu hören sind. Außerdem zieht er für registrierungsbedingte Oktavverdoppelung, statt der üblichen Fußangaben eigens entwickelte Bezeichnungen heran (wie z. B. „col 8 basso“ statt „mit 16 Fuß“ etc.). Folge war, dass der Verlag statt dieses, wenn man so will „unorganistischen“ Notentexts schließlich 1947 eine von Weinrich besorgte Einrichtung herausbrachte. Darin wird wohl von der Resultatnotation auf eine „benutzerfreundliche“ Aktionsnotation umgestellt, zugleich fügte Weinrich aber reichlich Registrierungsangaben hinzu, die ganz auf seine Orgel in Princeton mit ihrem typisch amerikanischen Registerkombinationssystem zugeschnitten sind …

MG: … und damit zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung auf anderen Orgeln führen.

PDP: Ja, dementsprechend haben sich schon sehr bald Organist_innen von außerhalb der USA gegenüber Schönberg von der Ausgabe irritiert gezeigt.

MG: So wie bei Schönberg selbst eine sich graduell bis zur völligen Ablehnung steigernde Unzufriedenheit mit Weinrichs Edition zu beobachten ist, obwohl Schönberg seitens des Verlags bzw. Weinrichs in die Vorbereitung eingebunden war.

PDP: Man kann sogar zeigen, dass eine Reihe von Artikulationsangaben, die noch nicht im Autograph, dann aber bei Weinrich zu finden sind, auf diese Vor- bzw. Korrekturarbeiten, d. h. auf Schönberg zurückgehen.

MG: Die zweite bis dato verfügbare Edition ist jene, die 1973 von Christian Martin Schmidt im Rahmen der Schönberg-Gesamtausgabe vorgelegt wurde. Deren Problem ist freilich, dass sie zur unpraktischen Resultatnotation zurückkehrt …

PDP: … ebenso wie zu den eigenwilligen Oktavierungsangaben.

MG: Kannst du das Ziel deiner Neuausgabe beschreiben? Ich nehme an, es geht darum, sowohl einen wissenschaftlich-philologisch fundierten Text zur Verfügung zu stellen, zugleich aber spielpraktischen Erfordernissen entgegenzukommen?

PDP: Ja. Das bedeutet die Verwendung einer Aktionsnotation und gängiger Fußangaben zur Erzielung der geforderten Tonhöhen im Pedal und zur Wiedergabe der von Schönberg vermerkten Oktavverdoppelungen. Und es war notwendig, an vielen einzelnen Stellen die aus praktischer Sicht plausibleren Lesarten zu ermitteln – auch die Gesamtausgabe bringt gelegentlich diskussionswürdige Lösungen. Voraussetzung dafür war die Kollation einer Reihe von Quellen – der Skizzen, des Autographs, der Revisionen, die Schönberg später in einem Lichtpausfaksimile des Autographs vornahm (siehe Abb.), der Weinrich-Ausgabe, aber auch einer Quelle, die in den früheren Ausgaben noch nicht berücksichtig wurde, nämlich einer Errata-Liste, die Schönberg noch 1941 Strickland zusandte. Sie enthält Korrekturen und Ergänzungen, aber auch Bemerkungen Schönbergs zu seinen klangfarblichen Vorstellungen.

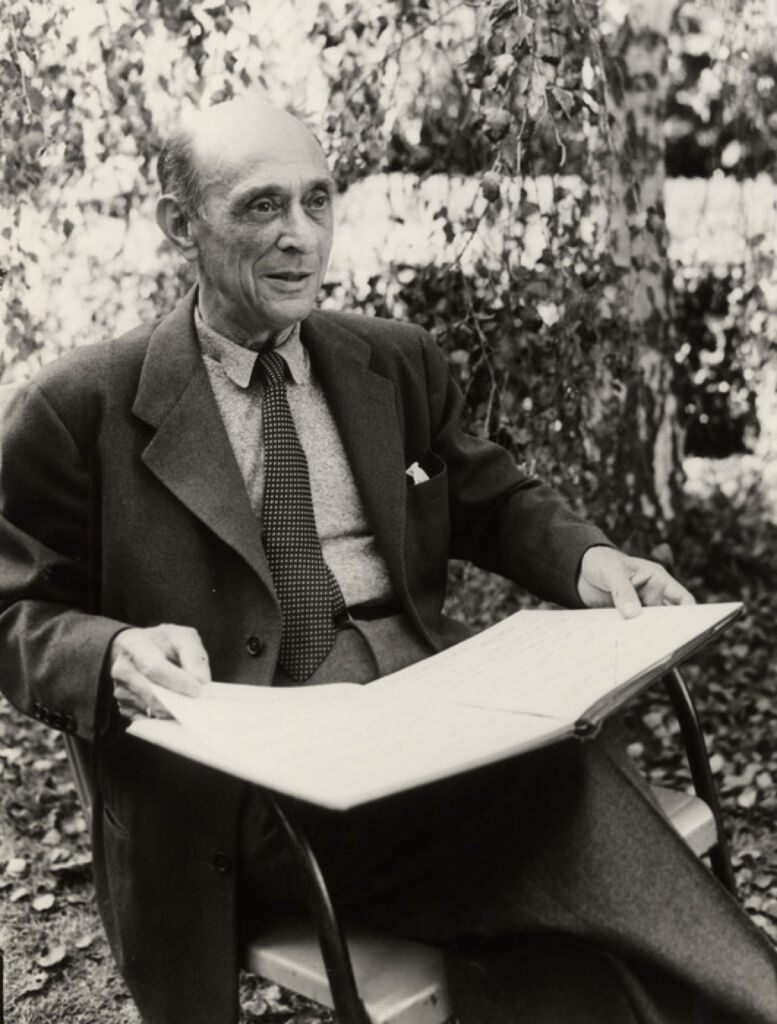

MG: Im Zusammenhang mit Schönbergs op. 40 sollten wir jedenfalls noch Michael Radulescu erwähnen, den bedeutenden Organisten, Komponisten und langjährigen Leiter einer Orgelklasse an der mdw, der ja auch dein Lehrer war. Hast du das Stück bei ihm studiert?

PDP: Ja – und übrigens auch bei der abschließenden Diplomprüfung gespielt. Schönbergs Variations waren ein Fixpunkt in Radulescus Unterricht. Überhaupt hat ihn das Stück sein Leben lang begleitet – beginnend mit dem Studium bei Anton Heiller, der es ebenfalls regelmäßig in seiner Klasse behandelt hat, dann immer wieder als Programmpunkt in Konzerten bis hin zu einer analytischen und philologischen Auseinandersetzung, die 1982 in einen Aufsatz in der Zeitschrift Musik und Kirche mündete und die auch einen Anhaltspunkt für meine Ausgabe geliefert haben. Ich hoffe, dass meine Edition dem Werk zu einem neuen „Schub“ verhilft – denn international betrachtet fristet es immer noch eine Randexistenz, sowohl im Orgelrepertoire als auch in der allgemeinen Schönberg-Rezeption.