maria becker (berlin 1920 – uster 2012)

Christina Kramermaria becker – schauspielerin und reinhardt-seminaristin 1936–19381

Über eine Schauspielerin zu schreiben, geht immer mit einer besonderen Herausforderung einher, vor allem, wenn es sich – wie im Falle von Maria Becker – um eine Theaterschauspielerin der Vergangenheit handelt. Denn: Es gibt kein Werk, das heute in die Hand genommen, analysiert und befragt werden könnte. So wird mit Dokumenten, Fotos, historischen Darstellungen, Presseartikeln sowie Erinnerungen der Schauspielerin selbst und ihrer Kolleg_innen gearbeitet, nach geschichtlichen Zusammenhängen gesucht und nicht zuletzt auch dem eigenen Erahnen und Vermuten Raum gegeben. Daher und auch sonst erhebt dieser Text keinen lexikalischen Anspruch oder zielt gar auf Vollständigkeit ab; das ginge auf Kosten notwendiger Differenzierungen und würde letztlich erfordern, ein ganzes Buch zu schreiben, mit dem jedoch ob der Fülle an Themen und Fragen wiederum kaum zu einem Ende zu gelangen wäre.

Herausgegriffen wurden in diesem Artikel insbesondere die frühen Phasen des Lebens von Maria Becker, ihr Aufwachsen, ihr Studium und ihre Arbeit am Schauspielhaus Zürich bis 1946. All dies ist untrennbar mit den politischen Zuständen dieser Jahre verbunden, steht im Kontext der Erfahrungen mit dem NS-Regime. Zudem scheinen es gerade diese Jahre gewesen zu sein, die Maria Becker zu der Schauspielerin gemacht haben, die sie war und bis zu ihrem Tod 2012 blieb. Eine Unbeherrschte,2 im zweifachen Wortsinn, eine eigensinnige Frau, die wusste, ihren Willen durchzusetzen, die für ihre Überzeugungen und Ideale einstand, auch dann wenn es ungemütlich wurde.

Im Rahmen der Veranstaltung Maria Becker ─ Inspiratorin für das Studienjahr 2023/24 erinnerten Christina Kramer und Peter Roessler an sie als Schauspielerin und Reinhardt-Seminaristin. Die beiden Reden können auf der Veranstaltungswebsite nachgelesen werden. „Versuch über Maria Becker“ (Kramer 2023) und „Maria Becker ─ Reflexionen und Erinnerungen“ (Roessler 2023) ergänzen das hier gezeichnete Bild von Maria Becker.

kindheit und jugend

Maria Becker wird am 28. Januar 1920 in Berlin als Kind der Schauspielerin Maria Fein (geb. 1892 in Wien, gest. 1965 in Zürich) und des Schauspielers Theodor Becker (geb. 1880 in Mannheim, gest. 1952 in Coppenbrügge) geboren. Ihre Eltern trennen sich jedoch bereits Mitte der 1920er Jahre. Maria Beckers Aufwachsen war von Brüchen gekennzeichnet, auf die noch einzugehen sein wird, zunächst zeigt sich das Bild eines durchaus wohlhabenden Haushalts, von einer künstlerisch erfolgreichen Mutter und einem ebenso erfolgreichen Vater. Doch Beruf und der Erfolg haben ihre Schattenseiten für die Familie. So schreibt Becker in ihrer Biografie mit typischer Direktheit ohne jede Rührseligkeit: „Bestimmt war ich kein glückliches Kind – ein einsames Kind ist nie glücklich.“ (Becker 2009, 11) Der Vater nimmt bei der Scheidung ihre jüngere Schwester zu sich. Becker beschreibt den Verlust der Schwester gewissermaßen als Kindesentführung. Sie erinnert sich, mit ihrem Vater und ihrer Schwester eine Reise unternommen zu haben, von der schließlich nur sie nach Hause zurückkehrte. Das plötzliche Verschwinden ihrer Schwester wird ihr nicht erklärt und belastet sie, die Abwesenheit des Vaters wohl weniger. Erst viele Jahre später, nach dem Krieg, werden sich die beiden Schwestern wiedersehen – die eine Tochter eines Nationalsozialisten und ehemaliges BDM‑Mitglied, die andere Exilantin und Antifaschistin.

Über vieles andere noch wird nicht oder nur wenig in der Familie gesprochen. Becker schildert, dass in ihrer Kindheit „keiner wirklich mit [ihr] sprach“ (ebd.), ihr Umstände nicht erklärt wurden, was sie nachhaltig geprägt habe, weshalb sie auch später im Leben manchen Geschehnissen gegenüber einfach blind gewesen sei, als wollte sie diese nicht wahrhaben. Auch wenn Becker selbst dies ausschließlich kritisch anmerkt, steckt womöglich doch eine Kraft darin. Ihre Unerschrockenheit im Leben, die an manchen Momenten, insbesondere 1938, zu erkennen sein wird, mag ein positiver Aspekt dieser Prägung sein.

Nach der Scheidung von Maria Beckers Eltern, zogen sie und ihre Mutter aus der „großbürgerlichen Wohnung am Monbijoupark“ (ebd., 31) zu ihrer Großmutter und ihrem Onkel in eine kleinere Wohnung in Berlin-Moabit. Ihre Großi, wie Maria Becker sie nennt, wird schnell zur Hauptfigur in ihrem Leben und ihr Onkel zu einem „Vaterersatz“ (ebd., 35).

Weder zu ihrer Mutter, obwohl Becker mehr oder weniger bis zu ihrem Tod mit ihr zusammenlebte, noch zu ihrem Vater, den sie nach der Scheidung der Eltern nur einmal nach dem Krieg wiedersah, konnte sie ein näheres Verhältnis entwickeln. Umso wichtiger wurden jedoch ihre Großmutter und ihr Onkel, die nach der Scheidung mit ihr und ihrer Mutter gemeinsam lebten. Ihre Großmutter, Fanny Fein, geborene Süssermann, beschreibt Becker als „ungewöhnliche“ und überaus gebildete Frau, die den Haushalt führte und sehr viel las. Sie war die Witwe des deutschrumänischen Journalisten und Redakteurs Otto Fein (geb. 1858 in Fălticeni, damals Fürstentum Moldau, heute Rumänien – gest. 1912 in Wien). Ihr Onkel, Franz Fein, war ein erfolgreicher Übersetzer für den Rowohlt Verlag, der englische und amerikanische Literatur übersetzte, so unter anderem die drei Nobelpreisträger Winston Churchill, Sinclair Lewis und William Faulkner. Er lebte zusammen mit seiner Mutter in Berlin, die nach dem Tod ihres Mannes Wien verließ, um in Berlin in der Nähe ihrer beiden Kinder zu leben.3

Auch wenn also wenig gesprochen wurde, gelesen wurde viel, und das Bild des Aufwachsens von Maria Becker verbessert sich durch das Zusammenleben mit Franz und Fanny Fein. Gleichwohl kann hier auch ein erster ökonomischer, gesellschaftlicher Abstieg angenommen werden, der nur selten ohne familiäre Belastungen vor sich geht. Und die finanziellen Nöte sollten sich noch verschärfen, wenn wohl auch darüber kaum gesprochen wurde.

schule am meer

Als prägende Phase ihres Lebens beschreibt Maria Becker ihre Zeit im Internat „Schule am Meer“ auf der Insel Juist. „In diesem Landschulheim wurde ich ein freies Kind, das sich zu einem freien Menschen entwickeln konnte.“ (Becker 2009, 41) Ihre Großmutter schlug den Besuch des Internats vor, als Becker zehn Jahre alt war. Sie sah wohl das etwas einsame und recht unglückliche Kind, als das sich Becker fühlte. Mitgegründet und geleitet wurde dieses von dem Reformpädagogen Martin Luserke (1880–1968).4 Ein wichtiger Bestandteil des künstlerischen Ausbildungskonzepts der Schule war dabei das Laienschauspiel, weshalb die Schule als einzige in Deutschland ein eigenes Theatergebäude besaß.

Dieses außergewöhnliche Internat also besucht Maria Becker und kommt so auch zu ihrer ersten Theatererfahrung und zum schnell darauffolgenden Schluss, „unbedingt Schauspielerin werden“ (ebd., 47) zu wollen. Ihre erste Rolle ist die Prinzessin auf dem Glasberg in Der Trommler, das Luserke und Eduard Zuckmayer5 gemeinsam nach Grimms Märchen geschrieben hatten. In den beiden weiteren Jahren an der Schule am Meer spielt Becker vor allem in Stücken von Shakespeare, auf die Martin Luserke in vielerlei Hinsicht besonderen Wert legte. Nicht zuletzt betonte er darin die Bedeutung des Volkes und verlieh damit auch den Schüler_innen, die die kleinen Rollen spielten, Gewicht.

Becker beschreibt die Schule als von einem Geist der Gleichberechtigung getragen, nicht nur zwischen Jungen und Mädchen, die gemeinsam unterrichtet wurden, sondern auch zwischen Kindern und Erwachsenen, kritische Meinungsäußerung wurde gefördert und „jegliches Denken, das sich ohne zu hinterfragen der Obrigkeit beugt“ (ebd., 44), abgelehnt. Ohne Zweifel hat diese Erfahrung, dieser Geist ihre spätere Haltung stark beeinflusst. Nicht nur in einer dezidiert politischen Hinsicht beugte sich Becker nicht den Obrigkeiten, auch in der „kleineren“ Welt des Theaters gehörte sie zeitlebens zu den Unbeugsamen. Sie konnte auf ihrer Meinung beharren, auch wenn ihr Gegenüber in einer scheinbar höheren Position war und ihre Ansicht nicht teilte.

Maria Becker über die Schule am Meer

1934 wird die Schule jedoch geschlossen. Das Konzept und wohl vordergründig vor allem die Koedukation von Mädchen und Jungen widersprach den nationalsozialistischen Vorstellungen. Außerdem waren viele jüdische Schüler_innen und Lehrende an der Schule, so auch Anni Reiner, die von Beginn an eine wesentliche Wegbereiterin der Schule sowohl in finanzieller als auch in inhaltlicher Hinsicht war.6 Maria Becker trifft die Schließung der Schule durch das Regime sehr, sie schreibt: „Auf Juist verbrachte ich die drei glücklichsten Jahre meiner Kindheit, und sie nahmen ein jähes Ende, als ich vierzehn war.“ (Becker 2009, 59) Die Bedingungen für ihre Familie hatten sich drastisch verändert: Ihre Mutter durfte aufgrund ihrer jüdischen Herkunft nicht mehr als Schauspielerin arbeiten, ihr Onkel bekam weniger Übersetzungsaufträge, da amerikanische oder britische Literatur nicht mehr erwünscht war. Doch Antisemitismus und Verfolgung wurden bei Becker zuhause nicht diskutiert, das Berufsverbot ihrer Mutter heruntergespielt. Die Familie verstand sich als katholisch, wobei Religion im Alltag keine Rolle spielte.7 So mag es verwundern und auch nicht verwundern, wenn Becker anekdotisch von ihrer überraschenden Entdeckung des eigenen Judentums erzählt, wovon sie durch die Mutter einer jüdischen Freundin erfuhr. Als sie ihrer Großmutter stolz von dieser Entdeckung berichtet, reagiert diese forsch und verweist auf Taufe und Kommunion der Mutter und des Onkels, womit auch sie, ihre Enkelin, keine Jüdin wäre. Die Diskussion war damit beendet.

Maria Fein, die Hauptversorgerin der Familie, verlor also mit einem Mal ihre Verdienstmöglichkeiten und, der Notwendigkeit des Gelderwerbs folgend, übernahm sie für kurze Zeit ein Künstler_innenlokal, das sie „Grüner Zweig“ nannte. Dennoch blieben die finanziellen Verhältnisse äußerst schwierig. Maria Becker besuchte in dieser Zeit das Kleist‑Lyzeum und ihr Onkel Franz gab ihr Nachhilfeunterricht, doch der in Juist gewachsene Wunsch, Schauspielerin zu werden, blieb erhalten, sodass sie eines Tages diesen Wunsch ihrer Mutter gegenüber hervorbrachte. Ihre Mutter reagierte zunächst äußerst ablehnend, gab aber letztlich nach und organisierte ein Vorsprechen bei dem Theater- und Filmregisseur Ludwig Berger. Becker erlebte hier wohl erstmals ihr außergewöhnlich starkes Lampenfieber, das sie ihr Leben lang begleiten sollte, sodass sie sich gleich zweimal übergab – einmal vor dem Termin und einmal während des Termins. Ihr Vorsprechen allerdings glückte und Berger empfahl, dass ihre Mutter sie auf eine Schauspielschule schicken solle.

prag – wien – reinhardt-seminar

Durch das Berufsverbot blieben Maria Fein nur Österreich und die Schweiz als mögliche Länder, in denen sie als Schauspielerin arbeiten durfte. 1936 erhielt sie schließlich ein Engagement am Volkstheater in Wien und fuhr zunächst alleine dorthin. Auch wenn die Ausreise noch unkompliziert vor sich gehen konnte, war es „natürlich […] eine Art Flucht“ (Becker 2013, 41) und Wien wurde die erste Exilstation für Maria Fein. Maria Becker selbst wurde zunächst bei Verwandten in Prag untergebracht, doch rasch vermittelte ihre Mutter als bekannte und geschätzte Schauspielerin, die bereits in Inszenierungen von Reinhardt gespielt hatte, ein Treffen zwischen ihrer Tochter und dem Theaterregisseur Paul Kalbeck, einem der wichtigsten Lehrer am Reinhardt-Seminar.

Das Reinhardt-Seminar bestand zu diesem Zeitpunkt seit acht Jahren und hatte sich bereits einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Nicht zuletzt zeigt sich das schon daran, dass dieses „Reinhardt-Seminar“ gar nicht „Reinhardt-Seminar“ hieß, sondern die Öffentlichkeit ihm diesen Namen gab. Gegründet wurde es 1928 von Max Reinhardt unter dem Namen Schauspiel- und Regieseminar Schönbrunn und war zunächst der Fachhochschule der Akademie für Musik und darstellende Kunst angegliedert, bis es 1931 in ein Privatinstitut umgewandelt wurde.8 Max Reinhardt verwirklichte mit dem Konzept des Seminars seine Vision einer anspruchsvollen und umfassenden künstlerischen Ausbildung für das Theater, die die verschiedenen Bereiche des Theaters, vor allem natürlich Schauspiel und Regie, aber auch Bühnenbild, Technik, Kostüm, Tanz, Akrobatik, miteinander verbindet. Das andere zentrale Element waren öffentliche Aufführungen, die mehr als bloße „Schülervorstellungen“ sein wollten und waren. In den Pressekritiken aus der Zeit lässt sich ersehen, dass dort gutes Theater gespielt wurde, wenngleich auch bedacht werden sollte, dass gegenüber dem jungen Nachwuchs natürlich immer ein gewisses Wohlwollen herrschte.

Über viele Lehrende und Studierende, damals wurden sie „Schüler“ genannt, ließen sich eigene Abhandlungen schreiben, sodass an dieser Stelle nur zwei der bedeutendsten Lehrer kurz dargestellt werden sollen, später werden noch zwei weitere für Maria Becker persönlich bedeutende Lehrende vorgestellt.

Der eine war der bereits genannte Paul Kalbeck (geb. 1884 in Obernigk bei Breslau/Schlesien, gest. 1949 in Bern). Er war zunächst Schauspieler, später ab 1914 als Regisseur tätig, vor allem am Theater in der Josefstadt. Er hatte ein Händchen für die Komödie, bevorzugte Stücke der Gegenwart, nicht selten internationalen Ursprungs, und schrieb auch selbst einige Stücke. In seinen Notizen finden sich Motive seiner Denk- und Arbeitsweise; er lehnte „[a]lles Ausschmückende“ und das „Virtuosentum“ (Pór-Kalbeck 2005, 150) ab, suchte nach einer Reduziertheit, die gerade dadurch die Fantasie des Publikums erst beflügeln könne, und wollte stets ganz dem Stil des Stückes folgen, nichts aufoktroyieren, das nicht im Kern desselben angelegt ist. So ist in seiner Arbeit eine Tiefe und Genauigkeit feststellbar, die bei einem oberflächlichen Blick auf die Liste der Stücke, die er inszenierte, verkannt werden könnte. Für seine Arbeit als Lehrer spielte dies sicherlich eine erhebliche Rolle.9 Paul Kalbeck war, das lässt sich aus dieser Geschichte und den Erinnerungen seiner Schüler_innen herauslesen, ein leidenschaftlicher Lehrer. Er unterrichtete Schauspiel und Regie, betreute viele der Inszenierungen und blieb auch abseits des offiziellen Unterrichts, nämlich im Kaffeehaus, mit den Studierenden im Austausch. Becker erzählt, sie sei „wie hypnotisiert“ von ihm gewesen, und weiter:

„Er war ein fabelhafter Lehrer, er hat unsere Phantasie angeregt, uns inspiriert, und die Seelenfarbe des Darzustellenden genau expliziert. Kalbeck […] hat sehr genau gearbeitet, alles sehr psychologisch aufgebaut und ist von der Situation, von den Figuren, vom Hintergrund, von den Gedanken ausgegangen.“ (Becker 2013, 41)

Die andere bedeutende Persönlichkeit, die hier kurz sichtbar werden soll, ist der Regisseur und Theaterdirektor Emil Geyer.10 Er hatte keinen direkten Einfluss auf Maria Becker, wohl aber prägte er als Direktor des Seminars den gesamten Studienbetrieb, sein Einfluss, auch auf solche, die ihn nicht zu spüren meinten, sollte nicht unterschätzt werden. Geyer gehörte zu den Gründern des Seminars und wurde 1930 stellvertretender Direktor. Wenn auch Max Reinhardts Name über allem schwebte und die Konzeption des Seminars auf ihn zurückgeht, war Geyer der leitende Kopf des Instituts und wohl auch das Herz. Sein Interesse galt jedoch nicht nur dem Theater – eine besondere Qualität in diesem oft zu Scheuklappen führenden Metier –, sondern auch der bildenden Kunst, der Volksbildung, der Literatur, der neuen Dramatik, die er allesamt förderte. Seine Hilfsbereitschaft in jeglicher Hinsicht ist wohl außergewöhnlich gewesen und seine Mitmenschlichkeit, seine geistige Haltung hinterließ ihre Spuren auch im Seminar. Die ehemalige Seminaristin Judith Holzmeister erzählt in ihren Erinnerungen, sie, die Studierenden, hätten „ihn so geliebt, dass wir ,Papschi‘ zu ihm sagten.“ (Holzmeister 2013, 37)

schauspielstudium

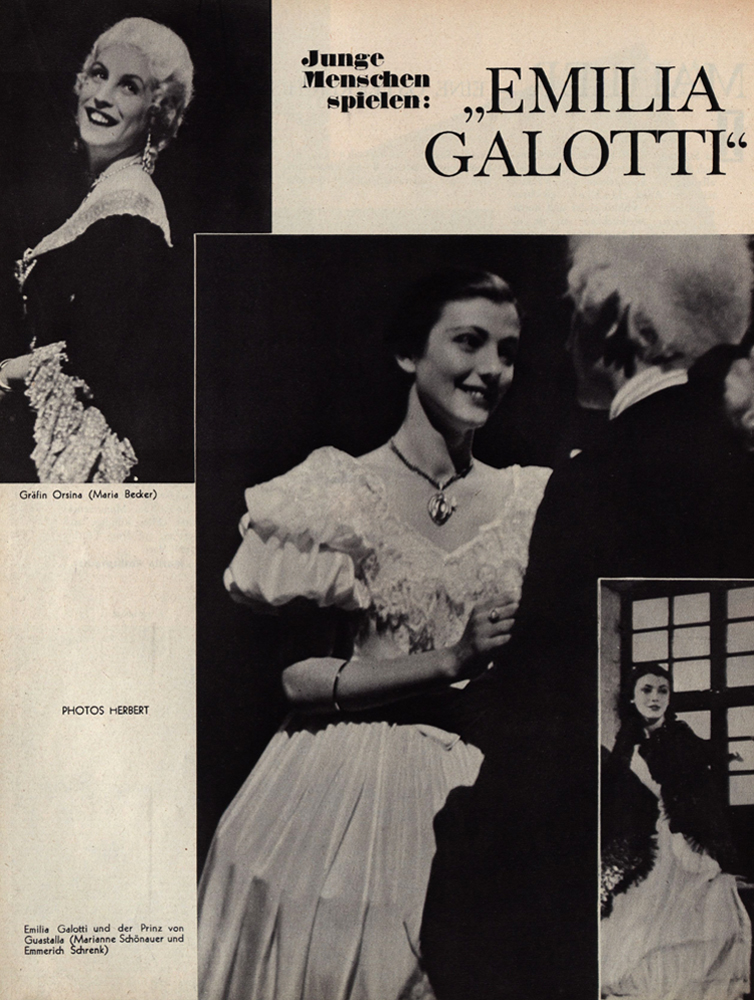

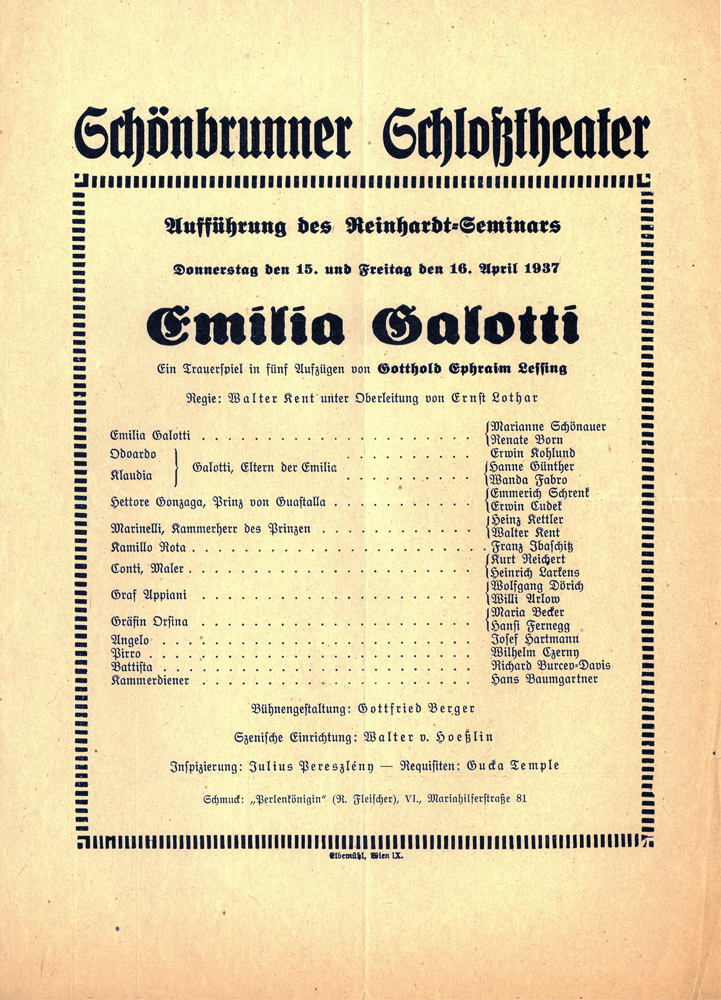

Maria Becker erinnert sich 2004 im Interview mit Peter Roessler, dass es kein Vorsprechen gab, dass ihre Aufnahme ins Seminar durch, wie sie sagt, „reine Protektion“, also durch die Vermittlung ihrer Mutter und Paul Kalbecks, geschah. Doch die Protektion bewährte sich schnell. Im Herbst 1936, mit nur 16 Jahren, beginnt sie also am Reinhardt‑Seminar ihre Ausbildung zur Schauspielerin. Der Schriftsteller und Theaterregisseur Ernst Lothar, der zu dieser Zeit im Auftrag Max Reinhardts Direktor des Theaters in der Josefstadt und ein weiterer bedeutender Lehrer am Seminar ist, erkennt schnell ihre Begabung: bereits in ihrem ersten Studienjahr lässt er sie als Orsina in der Seminars-Produktion Emilia Galotti (Regiestudent: Walter (Kohner) Kent, April 1937) spielen. Im Interview erzählt sie darüber: „Da stand ich also das erste Mal im Schlosstheater auf der Bühne – halbtot! – also wirklich, ich habe gedacht, jetzt ist die letzte Stunde gekommen. So ein Lampenfieber! Panisch!“ (Roessler, Becker 2004, Min. 16:30)

Ein paar Monate später soll sie die Rolle der Natascha aus Gorkis Nachtasyl in einer Inszenierung von Ernst Lothar am Theater in der Josefstadt übernehmen, da die ursprüngliche Besetzung mit Hilde Krahl, die später den „Anschluss“ Österreichs begrüßte, durch Filmarbeit in Berlin gefährdet ist. Krahl kommt zwar zur großen Enttäuschung von Becker rechtzeitig vier Tage vor der Premiere aus Berlin zurück, wird jedoch zwei Tage später so heiser, dass sie in einer Szene die Schreie der Natascha nicht selbst hervorbringen kann. Lothar ruft Becker an und bittet sie, hinter der Bühne versteckt die Schreie zu übernehmen. Becker fühlt sich herabgewürdigt, sagt jedoch zu. Vor der Premiere begegnet ihr Hans Thimig hinter der Bühne, der ebenfalls mitspielt und mit dem Becker daher geprobt hatte, er fragt freundlich verwundert, was sie hier mache. Hilde Krahl antwortet, bevor Becker dazu kommt: „Das Fräulein schreit für mich.“ Gekränkt und mit der Absicht, Krahl zu übertrumpfen, schreit Becker bei der Premiere so laut und überzeugend, dass sogar die Presse in den wenigen Zeilen über Hilde Krahls Spiel auf ebendiese Schreie eingeht. Kontrastiert wird in der Kritik das schlichte, heitere Spiel Krahls, das bisher eher in Komödien überzeugte, mit dem in dieser Inszenierung gezeigten Können im Tragischen: „[…] später auch im Tragischen, wenn sie vom Teufel erwischt und fast völlig zerbrochen wird, starkes Empfinden für Leid und Trauer aufbringt, ergreifende Schreie eines gequälten Körpers hören läßt.“ (Die Stunde, 14.11.1937)

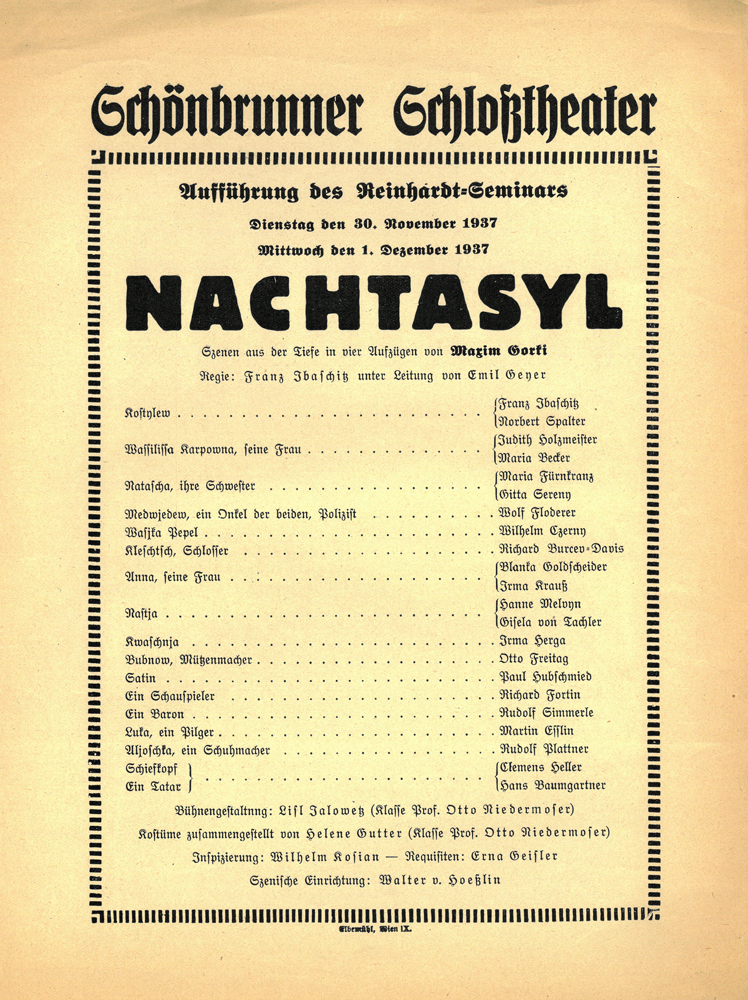

Im Studium spielt sie noch in zwei weiteren Produktionen: einmal als Gräfin Capulet in Szenen aus Romeo und Julia im Juni 1937, Regie führte Kurt Reichert, die Regie-Betreuung hatte Paul Kalbeck inne, und in der Seminars-Produktion von Nachtasyl im November 1937, hier allerdings nicht die Natascha, sondern die weibliche Hauptrolle der Wassilissa. Regie führte Franz Ibaschitz, betreut wurde die Inszenierung von Emil Geyer.

Neben den Produktionen war der Unterricht bei Margit von Tolnai,11 einer bedeutenden Sprechlehrerin am Seminar, ein wichtiger Aspekt ihres Studiums, der auch bedeutsam für ihre spätere beruflichen Tätigkeit blieb. Margit von Tolnai wurde 1931, damals unter dem Namen Margit Feldhammer, Sprechlehrerin am Reinhardt-Seminar, bis sie 1938 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ins Exil in die Schweiz fliehen musste. Später, als Maria Becker im Exil in Zürich arbeitete, erteilte Tolnai ihr auch dort privaten Sprechunterricht. Insbesondere hatte Tolnai eine besondere Methode der Kehlkopfentspannung entwickelt und konnte Maria Becker damit bei ihrem Lampenfieber, das sich stark auf die Stimme auswirkte, unterstützen. So kam Tolnai regelmäßig nach Zürich, um ihr Unterricht zu geben, teilweise auch um unmittelbar vor Aufführungen unterstützend zu wirken.12

Maria Becker im Tonstudio (ca. 1937)

Die junge Maria Becker spricht im Rahmen ihres Studiums im Tonstudio einen kurzen Monolog der Lucile aus Dantons Tod ein. Auch wenn heute die getragene Sprache und das gewisse Pathos zu unnatürlich erscheinen, lässt sich dabei dennoch eine außergewöhnliche Lebendigkeit und unter der Getragenheit eine Natürlichkeit heraushören. Auch lässt sich vielleicht darin die Resolutheit der Maria Becker, ihre Ungeziertheit erahnen.

Über den Unterricht bei Margit von Tolnai

Als weiteres wichtiges Erlebnis in ihrer Zeit am Seminar beschreibt Maria Becker die Mitwirkung bei den Salzburger Festspielen 1937. Max Reinhardt hatte es in den wenigen Jahren seit Bestehen des Instituts schon zu einer Art Tradition gemacht, dass Studierende des Seminars dort in kleinen Rollen mitwirkten. Maria Becker spielte ein Dienstmädchen im Faust und schildert im Interview ihre Probenarbeit mit Max Reinhardt:

„Ich hatte den Satz zu sagen: ,Wir sehen ihn gewiss bei jenen Pappeln stehen.‘ Dann kam er zu mir, sah plötzlich aus wie ein Dienstmädchen, und sagte: ,Wir sehen ihn gewiss bei jenen Pappeln stehen.‘ Das ging mehrmals hin und her, ich dachte: ,Was will er?‘ und habe es nicht hingekriegt. Reinhardt hat bei den Proben immer genau die Form vorgegeben. […] Er war eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich weiß nicht, was er an sich hatte, aber er besaß eine magnetische Ausstrahlung. Auch bei den Proben sprach er immer leise mit den Schauspielern. Es war beeindruckend, wie er mit den Schauspielern umgegangen ist, wie eine Feder, so fein.“ (Becker 2013, 42f.)

1938 und der weg in die schweiz – das zürcher schauspielhaus

Zum ersten Mal auf einer sogenannten „großen“ Bühne stand Maria Becker in der Rolle der Zarentochter Olga in Haus Romanow am Volkstheater, während ihre Mutter die Zarin spielte. Probenbeginn war bereits im Februar 1938,13 Premiere am 4. März, gleichzeitig spielte sie auch im politisch-satirischen Kabarett ABC in der Operette Die verlorene Melodie von Kjeld Abell, die die letzte Produktion der legendären Kleinkunstbühne werden sollte. Unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs an das NS-Regime musste das Kabarett am 13. März 1938 schließen. Zahlreiche Mitwirkende flohen ins Exil oder wurden in Konzentrationslager deportiert, unter ihnen auch der Autor Jura Soyfer, dessen Stücke zentraler Bestandteil des Programms waren und noch heute nicht die Bekanntheit erreicht haben, die ihnen zustünde. Er starb am 16. Februar 1939 im KZ Buchenwald. (vgl. Jarka 1987) Becker sammelt im ABC wohl ihre ersten Erfahrungen in einer politisch denkenden und arbeitenden Theaterwelt, denn das Seminar war nicht der Ort für solches. Diese Arbeit könnte, neben der Schule am Meer, als ein weiteres Puzzleteil in ihrem politischen Reifeprozess angesehen werden.

Becker schildert ihre Erfahrung des 12. März 1938 eindrücklich im Interview. Sie erzählt, wie sie in der Nacht von einem dröhnenden Geräusch aufwacht und auf den Straßen die einmarschierenden Truppen sieht, wie die Sturzkampfflugzeuge im Tiefflug über die Straßen hinweg donnern. An den Häusern sieht sie riesige Hakenkreuzfahnen und beobachtet, wie die Menschen die Soldaten mit Blumen begrüßen. Sie schreibt in diesen Tagen ein Theaterstück über den Antisemitismus, das sie ihrem Onkel zum Lesen gibt, der es als viel zu gefährlich erkennt und sofort verbrennt. Auch beschreibt sie in einer kurzen Szene, die jedoch über sich selbst hinausweist, die Situation am Seminar: Sie und einige Seminarist_innen, darunter auch Hanne Grünberger und Inge Costa, die Tochter des Verlegers Felix Kostia-Costa, dessen Haus gelegentlich Treffpunkt für die Seminar-Freund_innen war, stehen vor dem Schlosstheater und fragen sich, wie es weitergehen wird, als einer ihrer Freunde, Wilhelm Czerny, in SA-Uniform auf sie zukommt: „Wolfi Dörich schlug ihm die Handschuhe ins Gesicht: ‚Geh weg, du Schwein, du hast uns etwas vorgemacht.‘ Und Wilhelm Czerny ist wie ein geprügelter Hund davongeschlichen.“ (Becker 2013, 43)

Inge Costa und ihre Familie werden 1942 in Maly Trostinec ermordet, Hanne Grünberger, mit der Maria Becker eng befreundet war, wird bald darauf in die USA fliehen. Ebenso verband sie eine enge Freundschaft mit dem schon genannten Kurt Reichert, die bis zu seinem Tod 2004 andauerte. Er konnte 1938 in die USA fliehen und dort eine erfolgreiche universitäre Laufbahn im Bereich der Sozialen Arbeit verfolgen.

Von Verfolgung betroffen waren auch zahlreiche Lehrende des Seminars. Bereits genannt wurde die Emigration von Margit von Tolnai in die Schweiz, wohin auch Paul Kalbeck fliehen konnte. Emil Geyer, der sich vergeblich um eine Ausreise in die USA bemühte, wurde auf einem Fluchtversuch mit seiner Schwester und seinem Schwager 1942 von der Gestapo gefangen genommen und in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert, wo er am 12. Oktober 1942 erschossen wurde. Viele weitere Angehörige des Seminars wurden verfolgt und vertrieben, nur drei Lehrer, die das NS-Regime in Wien überlebt hatten, kehrten nach 1945 zurück ans Seminar.

Der Weg über Berlin und London nach Zürich

Maria Becker selbst reist zunächst nach Berlin, wie sie es später formulierte „in das Auge des Hurrikans“ (Becker 2013, 43). Sie möchte nach England, in Wien jedoch kommt man kaum an die Konsulate für das notwendige Visum, so lang sind dort die Schlangen. Und tatsächlich bekommt sie in Berlin das Visum und reist damit nach England. Ihr Traum ist es, wie sie sagt, „englische Schauspielerin zu werden“ (ebd.), doch in London angekommen, erhält sie keine Arbeitsbewilligung. Ihr sehr gutes Englisch und ihre Zuneigung zu England werden sich jedoch später u. a. in Form einer Hörspielarbeit für die BBC bezahlt machen.

In England stellt eine Freundin den Kontakt mit dem Dramaturgen des Zürcher Schauspielhauses Kurt Hirschfeld her und so wird Becker noch im Sommer/Herbst 1938 durch dessen Vermittlung dortiges Ensemblemitglied. Sie kommt damit in ein Umfeld von Gleichgesinnten, die nicht selten auch zu Mentor_innen für sie werden, sogar zu „Müttern und Vätern“ (Roessler, Becker 2004, 2A, Min. 31). Als einzige Anfängerin ist sie umgeben von deutlich erfahreneren und bereits etablierten Kolleg_innen. Dass das Ensemble des Zürcher Schauspielhauses aus herausragenden Schauspieler_innen bestand, lag vor allem an den vielen Exilant_innen, die seit 1933 dorthin geflohen waren, sodass es zwischen 1933 und 1945 zum wichtigsten Theater für vertriebene Schauspieler_innen und Regisseure wurde.

In der öffentlichen Wahrnehmung steht das Schauspielhaus Zürich für eine linke Politik, gegen die von politischen Gegner_innen scharf polemisiert wird. 1938 steckt das Haus in einer schwerwiegenden Krise, die nicht nur, aber vor allem wirtschaftliche Gründe hat, sodass das Theater kurz vor der Schließung steht. Auch die faschistische Nationale Front versucht in einer großangelegten Kampagne gegen die Künstler_innen und die regierenden Sozialdemokraten vorzugehen. Sie verteilen Flugblätter, geben Pressemitteilungen aus und organisieren Veranstaltungen. So ist auf einem Plakat von 1938, das zu einer öffentlichen Kundgebung aufruft, zu lesen: „Die Wahrheit über den Zürcher Theater-Skandal“ und darunter „Gegen die Verschleuderung öffentlicher Gelder zur Erhaltung der jüdisch-marxistischen Tendenzbühne! Die Schweizerbühne dem Schweizer Künstler und Schauspieler!“ (Zit. n. Kröger, Exinger 1998, 34) Hier zeigt sich schon, dass die Schweiz keineswegs nur das neutrale Land war, in das die Verfolgten fliehen konnten und freundlich aufgenommen wurden; auch hier walteten nationalistische Kräfte, die die Geflüchteten nicht im Land haben wollten. Diese Abneigungen und Anfeindungen waren auch für Maria Becker und das Ensemble spürbar (vgl. Benning 2021, 326 und Becker 2009, 101). Die inhaltliche und politische Ausrichtung des Schauspielhauses, wenngleich öffentlich betont wird, dass es politisch neutral sei, prägt maßgeblich der bereits genannte Kurt Hirschfeld, ebenjener, der Maria Becker engagierte. Er war Dramaturg, Autor, Verleger, Regisseur und Theaterleiter, war 1933 aus Deutschland in die Schweiz geflohen und in der Spielzeit 1933/34 erstmals Dramaturg am Zürcher Schauspielhaus. Unter der damaligen Direktion von Ferdinand Rieser war er mit der Bildung eines Ensembles betraut und holte zahlreiche Emigrant_innen ans Haus, darunter Leopold Lindtberg und Leonard Steckel, zwei Regisseure, mit denen Maria Becker häufig zusammenarbeiten sollte, Therese Giehse, die wohl zur wichtigsten Mentorin und freundschaftlichen Kollegin von Becker wurde, und neben diesen auch die Schauspieler Kurt Horwitz und Karl Paryla, die bedeutende Mitglieder des Ensembles und ebenfalls wichtige Kollegen von Becker wurden. In den Quellen finden sich keine Aussagen über das Verhältnis von Becker und Hirschfeld, weshalb es vielleicht an sich kein besonders prägendes gewesen sein mag, doch ohne ihn, ohne seine Spielplan- und Ensemblegestaltung wäre es nicht zu diesem bedeutendsten Abschnitt in der schauspielerischen Laufbahn von Maria Becker gekommen. Bedeutsam war Zürich nicht nur für die Bühnenkarriere: Sie lernte dort ihren späteren Mann Robert Freitag kennen, ebenfalls Schauspieler am Haus und Absolvent des Reinhardt-Seminars, heiratete ihn 1945 und bekam drei Kinder mit ihm. 1966 wurde die Ehe geschieden, die beiden blieben jedoch ein Leben lang verbunden und arbeiteten bis in die 1990er Jahre weiterhin eng zusammen.

Becker macht am Zürcher Schauspielhaus die Erfahrung, Theater gesellschaftlich und politisch zu verstehen, was sicherlich einen Kontrast zum Reinhardt-Seminar darstellt. Es beginnt ein politischer Reifeprozess und sie wird Teil eines hochpolitischen Ensembles, in dem auch eine Emigrationszelle der kommunistischen Partei existiert. Der Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff fungiert als deren politischer Leiter. Er war 1933 bis 1934 dreizehn Monate in KZ-Haft, aus der er im Rahmen der „Osteramnestie“ entlassen wurde, 1934 gelang ihm die Flucht in die Schweiz. Wolfgang Heinz, ebenfalls Schauspieler und Regisseur, der Schauspieler Karl Paryla und der Bühnenbildner Teo Otto gehören zum engen Kreis (vgl. Funke/Kranz 1969, 29). Becker sympathisiert mit der Zelle, überlegt sogar, der kommunistischen Partei beizutreten, doch Therese Giehse rät ihr davon ab. Sie weist Becker darauf hin, dass sie jetzt vielleicht kommunistischen Ansichten vertrete, diese sich aber ändern könnten, während die Parteilinie gleichbliebe, und dass sie dann nicht mehr aus der Sache rauskäme (vgl. Becker 2009, 105). Auch diese Entscheidung kann als bezeichnend für Beckers Charakter gesehen werden: sie möchte die gute Sache unterstützen, möchte auch Teil einer Bewegung sein, doch eine organisierte Mitgliedschaft war nicht ihr Weg. Zu erkennen ist darin einerseits das starke Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit, nach einer Freiheit, sich verschiedene Wege offenzuhalten, andererseits steckt darin auch eine Form von Unverbindlichkeit, die Negativseite des Wunsches nach unbeschränkter Offenheit. Zudem waren kommunistische Aktivitäten in der Schweiz und die Kommunistische Partei ab August respektive November 1940 verboten, weshalb bei Zuwiderhandlung die Abschiebung ins Deutsche Reich und somit der Tod drohte. Das Schauspielhaus selbst aber war ein sicherer Hafen, denunziert wurde niemand, denn „alle […] waren […] Regimegegner“ (ebd., 93).

Über die Arbeit am Schauspielhaus Zürich

Der Arbeitsaufwand am Schauspielhaus war enorm: wöchentlich eine neue Premiere, nur wenige Probentage und diese bis in die Nacht hinein. Das Theater hatte zwar seinen guten Ruf und einige Publikumserfolge, aber von einer guten Auslastung und damit einhergehender finanzieller Sicherheit konnte keine Rede sein. Auch deswegen war die Entlohnung der Schauspieler_innen äußerst gering und fiel im Sommer, in der Spielzeitpause, gänzlich weg. Wolfgang Heinz berichtet über diese Arbeitsbelastung: „Wenn ein junger Schauspieler zu uns kam, ging er kaputt. Nach kurzer Zeit war der erledigt. Eine einzige hat es geschafft, das war die Maria Becker.“ (Mittenzwei 1979, 62)

Beckers erste Rolle war die Andromache in Troilus und Cressida von William Shakespeare, in einer Inszenierung von Oskar Wälterlin, die die Spielzeit am 1. September 1938 eröffnete. Nur zwei Tage später, am 3. September, spielte sie ihre erste größere Rolle, die Vivie in Frau Warrens Gewerbe von George Bernard Shaw unter der Regie von Wolfgang Heinz. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt am 5. September über sie als Vivie:

„Beste Theaterkunst vermittelte auch Maria Becker, die – eine Tochter der geschätzten Schauspielerin Maria Fein – von Wien nach Zürich geholt wurde. Sie spielte Vivie Warren, die selbständige, maskulin angehauchte Versicherungsstatistikerin, die sich von ihrer Mutter trennt, um ein eigenes, sauberes Leben zu führen, ein Leben der Einsamkeit und Arbeit, vielleicht auch der inneren Qual, wie Maria Becker subtil antönte. Sie charakterisierte dieses Mädchen mit schöner Verhaltenheit als nüchterne und illusionslose, fast frostige Natur, mit einem leisen Schimmer von geistiger Ueberlegenheit und Verachtung, jedoch nicht ohne Herz und Anmut, ergreifend z.B. in der Szene, in der sie das Leben der Mutter zum erstenmal ungeschminkt sieht und durch einen Schimmer unsichtbarer Tränen zu verstehen, ja zu verzeihen meint.“ (NZZ, 5.9.1938)

Hier lässt sich bereits Beckers besonderes Talent für unabhängige Frauenrollen erkennen, und ihr wird lobend eine „maskuline“ Spielweise attestiert – ein Kompliment, das im Kontext der Zeit verstanden werden muss und auf das gleich noch zurückzukommen sein wird.

Eine sehr wichtige Rolle für sie selbst, das Publikum und die Theaterkritik spielt Maria Becker im April 1939: Schillers „Jungfrau von Orléans“ in der Regie von Leonard Steckel. Steckel gehörte neben Leopold Lindtberg, die beide aufgrund ihrer jüdischen Herkunft in die Schweiz geflohen waren, und Oskar Wälterlin zu den Hauptregisseuren des Schauspielhauses. Die Presse ist begeistert von Becker und in der Neuen Zürcher Zeitung findet sich eine längere Beschreibung ihrer Darstellung:

„Maria Becker, die achtzehnjährige Anfängerin, ist Johanna d'Arc. Eine begnadete Jungfrau, nicht nur von der Rolle her, sondern in ihrem eigenen Wesen, im Reichtum ihrer künstlerischen Begabung. Beglückend, wie diese Begabung, von Steckel sorgsam geführt, von einem Kraftzentrum aus gleichmäßig ausstrahlt nach der Seite des Lyrischen wie der des Heroischen, wie nach beiden Seiten hin starke Wirkungen erreicht werden ohne Krampf und Ueberspitzung in Gebärde und Tongebung. Aeußerlich ist diese Johanna ein festes, starkes Bauernmädchen mit großem Antlitz, in dem zwei fragende Augen stehen. Sie lebt in einem frommen Dämmerzustand, horcht mehr auf die Stimmen im Innern, als auf die der Umwelt. Aus dieser Grundhaltung bricht die Erleuchtung dann gelegentlich stark hervor, um gleich wieder dem fast stumpfen, stillen Staunen der Hirtin Platz zu machen. Das Traumwandlerische fällt nie ganz ab von dieser Johanna, die des Königs Gebete in frommer Gewißheit errät, ohne in einen aufdringlichen Wahrsagerton zu verfallen. Ergreifend ist, nach dem packenden Zweikampf mit Lionel, wie ihr die Erkenntnis der Gedankensünde aufdämmert, die Verzweiflung über sie kommt und zum Zusammenbruch führt. Wohin der Weg der jungen Künstlerin geht, zeigt dann die Szene im Warttturm [sic!], wo sich die Gefangene der Fesseln entledigt und das sieghafte Schwert ergreift. Hier wächst, wenn nicht alles täuscht, eine große Tragödin heran. Es war viel Beifall und Jubel um die in manchem Betracht denkwürdige Premiere der ,Jungfrau von Orleans‘“. (NZZ, 17.4.1939)

Im Interview mit Peter Roessler beschreibt sie die Johanna als ihre „Leib- und Magenrolle“ (Roessler, Becker 2004, 2A, Min. 25). Sie hatte sich vollkommen mit dieser Rolle identifizieren können, auch weil sie im gleichen Alter war. Geprobt wird in einem Raum des benachbarten Restaurants „Pfauen“, da das Schauspielhaus noch keine Probebühne besaß; der Regisseur Leonard Steckel gibt Becker genaue Vorgaben, doch diese entsprechen nicht ihrer Vorstellung der Rolle. Sie spielt ihm „ihre“ Johanna als Gegenvorschlag vor und kann ihn schließlich davon überzeugen. „Nun gut, so soll es dann sein.“, erwiderte er. (Becker 2009, 111) Steckel konnte laut Becker ein unangenehmer Regisseur sein, der Kolleg_innen anschrie, wenn er ungeduldig wurde, doch sie verstand sich gut mit ihm, da für sie bei ihm „eine tiefe Leidenschaft für die festen Regeln des Theaters spürbar“ (ebd., 155) war. Diese Haltung vertrat auch Becker zeit ihres Lebens. Wird über sie in der Presse geschrieben, kommt nicht selten das Bild der „strengen Gesetzeshüterin“ auf, da sie vehement und durchaus antiopportun die Ansicht vertrat, dass gewisse Regeln des Theaters einzuhalten sind. Damit kritisierte sie ein Theaterverständnis, wie es verstärkt in den 1970er Jahren aufkam, obgleich sich die Anfänge früher entdecken lassen, und das mit dem missverständlichen und pauschalisierenden Begriff des „Regietheaters“ bezeichnet wurde. Maria Beckers Kritik daran ging davon aus, dass ihr die Sprache und damit das Wort, der Text, immer das wichtigste waren. Ihre Stimme war ihr Werkzeug, und die Prägnanz, die Genauigkeit in der Intonation waren der Fokus. Wenn sie einen Text lernte, so wusste sie, wie sie ihn sprechen wollte, hörte im Geiste die genaue Betonung. Die starke Orientierung am Text passte nicht zu den sich verstärkenden Entwicklungen des Theaters im späten 20. Jahrhundert, die etwa eine radikale inszenatorische Interpretation sowie überraschende Deutungen und Bilder in den Mittelpunkt stellten. Vieles davon erkannte sie als Willkür und Manierismus, was ihre Unbestechlichkeit bezeugt, doch sah sie Tendenzen des zeitgenössischen Theaters, die sich von ihren erlernten und tradierten Theatervorstellungen entfernten, oft generalisierend als Mode und nicht zuletzt auch als langweilig an. Ihre Ablehnung konnte sich verfestigen, ja sogar starrsinnige Züge annehmen, da sie das Schauspielerische jenseits von jeweiligen Zugängen der Regie verstanden wissen wollte.14 Der Regisseur und Theaterdirektor Achim Benning, mit dem sie sehr viel später arbeiten und freundschaftlich verbunden sein wird, schreibt in seiner Laudatio zu ihrem 90. Geburtstag 2010:

„So radikal Dein Unverständnis für jeden realitätsfremden Firlefanz des manieristischen Theater-Theaters auch sein mag, so unnachsichtig Du auch bis heute darauf bestehst, im Theater, wie Ivan Nagel das nannte, den Schock des ,Wiedererkennbaren‘ zu erleben, so antiquiert also und aus der Zeit gefallen Deine Weltanschauung des Theaters heute auch immer sein mag, so überzeugend ist Deine Haltung durch Deine ganze Existenz beglaubigt. Die kopfschüttelnden Nachfahren, die sich auf der Höhe der Zeit wähnen, sollten bedenken, dass hier eine Schauspielerin sich bekennt, die im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben gespielt hat, in einer Zeit und an einem Ort, wo Versagen und Misserfolg Ausweisung und Tod bedeuten konnten.“ (Benning 2012, 327)

Maria Beckers Perspektive auf das heutige Theater

Am Zürcher Schauspielhaus der Exilzeit wurden alle Stücke und insbesondere die Klassiker im Kontext der politischen Situation gelesen, so selbstverständlich auch Die Jungfrau von Orléans, das für den Widerstand gegen den deutschen Angriffskrieg stand und so zur Wehrhaftigkeit aufrief, und Inbegriff dieser Widerstandskraft war an diesem Abend Maria Beckers Johanna, mit ihrer Stimme, ihrer Haltung, ihrem Ton.

Die Rolle der Elisabeth aus Schillers Maria Stuart spielte Maria Becker im Laufe ihrer Karriere immer wieder. Zum ersten Mal schon 1940/41 (Regie: Oskar Wälterlin), also mit gerade einmal 20 Jahren, zuletzt 1986 mit 66 Jahren abermals am Zürcher Schauspielhaus (Regie: Gerd Heinz). Becker berichtet in ihrer Biografie von den Herausforderungen, diese Rolle zu verkörpern. Im Tages-Anzeiger steht: „Maria Beckers Elisabeth stand im Mittelpunkt der Aufführung, eine rot flammende, königliche Erscheinung, unerhörte Kräfte ausstrahlend, in ihrer harten Entschlossenheit schon nicht mehr Weib, sondern Herrscher, Gefäß der Macht.“ (o. D. zit. n. Kröger/Exinger 1998, 42) Natürlich sehen wir in diesen Zeilen die Zeichen der Zeit, in denen Macht ausschließlich männlich sein konnte und mächtige Frauen nicht mehr „Weib“ sein konnten. Allerdings deutet sich ebenfalls schon der gesellschaftliche Wandel an: Beckers Spiel wird nicht als „unweiblich“ diffamiert, sondern im Gegenteil wird sie für ihre Spielweise bewundert, die sich eben auch gegen gesellschaftliche Konventionen des Frauenbildes richtet. Becker war keine erklärte Feministin, doch alles andere als angepasst, nicht nur in ihrer Spielweise, sondern auch in ihrem Umgang mit männlichen Kollegen. Sie agiert wie selbstverständlich gleichberechtigt mit ihnen und möchte nicht „geschont“ oder anders behandelt werden. Zudem zeichnet sie eine Eigenschaft aus, die sie selbst als „Sturheit“ bewertet: „Egal, ob es um Politik oder Kunst oder die Familie ging – nur so, wie ich es dachte, hatte es zu sein.“, merkt sie selbstkritisch in ihrer Biografie an. (Becker 2009, 273) Im Rückblick bewertet sie diese Sturheit als Intoleranz, doch trug dieser Charakterzug sicherlich auch zu ihrer Durchsetzungsfähigkeit in der von Männern dominierten Welt des Theaters bei. Sie ließ sich nicht so schnell etwas sagen und wehrte sich auf diese Weise gegen die traditionellen Geschlechterzuschreibungen.

Neben den bereits genannten Kolleg_innen lernte sie Mitte der 40er Jahre auch manche Autoren jener Zeit kennen, unter ihnen Max Frisch, noch bevor er seinen literarischen Durchbruch feiern konnte, Friedrich Dürrenmatt, den sie sehr schätzte und mit dem sie bis zu seinem Tod verbunden blieb, Thornton Wilder, der 1944 anlässlich der deutschsprachigen Erstaufführung von Wir sind noch einmal davongekommen nach Zürich kam, und Bertolt Brecht, dem sie erstmals 1946 begegnete. Am Schauspielhaus Zürich wurde 1943 unter der Regie von Leonard Steckel die Uraufführung von Brechts Der gute Mensch von Sezuan gezeigt, Becker spielte die Doppelrolle der Shen Te/des Shui Ta. Die Inszenierung wurde ein Publikumserfolg, allerdings erlebten Teile des Ensembles die Inszenierung als missverständliche Interpretation des Stückes, was gerade durch den Publikumserfolg bestätigt wurde. Es kamen die reichen Schweizer_innen und fühlten sich anscheinend darin bestätigt, dass Reichtum per se ein Verhalten wie das des Shui-Ta erfordere, die Aufforderung zur Wohltätigkeit und das Scheitern daran sei also ein allgemein menschliches Dilemma. Die kritischen Stimmen des Ensembles lehnten diese allgemein menschliche Interpretation des Stückes ab, die wohl durch die Inszenierung Steckels forciert wurde (vgl. Mittenzwei 1979, 129). Unabhängig von diesem möglicherweise zweifelhaften Erfolg hinterließ Maria Beckers Darstellung Eindruck. In der Presse wurde sie als das „große schauspielerische Erlebnis des Abends“ (Der Bund, 09.02.1943) gepriesen und insbesondere ihre Fähigkeit, den Shui Ta zu spielen, wurde als außergewöhnlich wahrgenommen. Erneut also wird sie für ihre Fähigkeit „männlich“ zu spielen gelobt. In der NZZ heißt es dazu: „Die Shen Te werden sicher auch andere spielen können – ihr Alter Ego aber, den männlich harten Shui Ta, wird man weit herum suchen müssen.“ (NZZ, 06.02.1943) Beckers Darstellung beruhte wohl auf der sogenannten „Einfühlung in die Rolle“, denn Brechts Ideen und Methoden, seine Absichten mit dem epischen Theater waren in diesen Jahren aufgrund der unterbrochenen Verbindungen und Austauschmöglichkeiten zwischen den Künstler_innen nicht oder kaum bekannt (vgl. Mittenzwei 1979, 11). Auch darin liegt sicherlich ein Grund für die allgemein menschliche Interpretation des Stücks von Steckel.

Während Maria Becker ihren Weg als aufstrebende Schauspielerin in Zürich macht, kümmert sie sich auch um ihre Mutter und ihren Onkel Franz Fein. Der Weg dieser beiden verläuft jedoch anders als der von Maria Becker und ist zum Teil schwer zu rekonstruieren. Am Schauspielhaus Zürich spielt Maria Fein erstmals im Oktober 1938 in Peter Haggenmachers Venus von Tivoli (Regie: Richard Schweizer), einen Monat später in Paul Géraldys Duo (Regie: Fritz Delius), und im Februar 1939 in Macht der Finsternis (Regie: Leopold Lindtberg). Sie bekommt hervorragende Kritiken, doch – wir kennen die genauen Umstände und Gründe nicht – sie geht zurück nach Südfrankreich, wohin sie bereits zuvor mit Franz Fein geflohen war. Vielleicht hofften sie dort, wie so viele andere, auf ein Schiff nach Amerika zu kommen. Sie spielte ab 1938 auch in den Niederlanden und Frankreich, dann die genannten Rollen in Zürich, arbeitete wohl auch vereinzelt für das Radio, wird nach ihrer Rückkehr nach Südfrankreich im Lager Camp de Gurs interniert und dort, ebenfalls unter schwer zu rekonstruierenden Umständen, 1941 entlassen. Tausende starben an den Folgen der dortigen Lagerbedingungen, und ab August 1942 begannen die Deportationen ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. 1942 gelingt über ein Netzwerk von Beziehungen die Flucht von Beckers Mutter, ein Jahr später kann auch ihr Onkel aus Frankreich in die Schweiz fliehen. Alle kommen bei Maria Becker und ihrem zukünftigen Mann Robert Freitag in der kleinen Wohnung unter. Ihre Mutter kocht – nicht nur für die Familie, sondern für alle, die etwas brauchen. So wird die Wohnung zu einem Emigrant_innentreffpunkt, einmal zählt Becker achtzehn Schlafende, als sie nach einer Vorstellung nach Hause kommt. Schauspielerisch kann Maria Fein nicht mehr Fuß fassen; sie gibt Rezitationsabende und spielt hier und da ein wenig, auch am Schauspielhaus Zürich, doch das Anknüpfen an frühere Erfolge gelingt nicht. Nach 1945 kommt sie noch einmal vermehrt zum Spielen, u. a. in Berlin, auf Tourneen, im Radio, bis sie schließlich Anfang der 60er Jahre dauerhaft in die Schweiz zurückkehrt, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein. Sie stirbt im Alter von 73 Jahren 1965 in Zürich. Franz Fein stirbt bereits 1947 mit 51 Jahren an Tuberkulose.15

Das Leben Maria Beckers in diesen Jahren ist geprägt von einer enormen Arbeitsbelastung und Geldmangel und selbstverständlich von politischen Sorgen; es ist aber, so schimmert es durch, auch eine beglückende Zeit, die erfüllt ist vom Zusammenwirken des Ensembles im Theater, das Becker so nie wieder erleben wird, erfüllt von einer Produktionskraft, die künstlerisch anspruchsvoll bleibt, und von dem Beginn ihrer großen Liebe zu Robert Freitag. Doch mit dem Kriegsende und dem Ende des nationalsozialistischen Regimes verändern sich auch die Bedingungen im Schauspielhaus. Anfang des Jahres 1946 ereignet sich eine Debatte über den Umgang mit Künstler_innen, die unter dem Nationalsozialismus keine Verfolgung erleiden mussten und die Frage, ob diese ein Engagement in der Schweiz erhalten sollten. Konkret entzündet sich die Auseinandersetzung an Heinz Hilpert, der unter dem NS-Regime Direktor des Deutschen Theaters und des Theaters in der Josefstadt war. Sein Fall kann hier nicht erörtert werden, aber Beckers Brief aus diesem Anlass erzählt nicht nur über ihre politische, sondern vor allem auch über ihre damit verbundene soziale Haltung:

„Man macht heute noch [in der Schweiz] Menschen, die unter Lebensgefahr die Zeit draußen durchgehalten und gekämpft haben, große Schwierigkeiten, auch nur für einige Wochen herzukommen und sich zu erholen. Ich weiß bis jetzt noch von keinem Einzigen, der die Möglichkeit hätte, hier ein Gastspiel zu absolvieren oder eine Inszenierung zu machen, um sich bei dieser Gelegenheit auch etwas erholen zu können. […] Die Frage heißt: sollen wir weiter zuerst und fast ausschließlich mit den Leuten zusammenarbeiten, die zwölf Jahre lang die führendsten Stellungen unter den Nazis eingenommen haben – bevor wir einem einzigen weniger prominenten […] Antifaschisten die Möglichkeit eines Gastspiels oder Inszenierung verschafft haben?“ (Maria Becker an Emil Stöhr, dem Obmann des künstlerischen Personals des Zürcher Schauspielhauses, 11.01.1946, zit. n. Kröger/Exinger 1998, 97f.)

Bald darauf verlässt Maria Becker das Zürcher Schauspielhaus und geht nach Wien ans Burgtheater. Abermals kann nur vermutet werden, warum sie sich so entschied. Vielleicht setzten ihr die Auflösungserscheinungen am Schauspielhaus zu, vielleicht enttäuschte sie die dortige Personalpolitik, vielleicht wollte sie auch einfach etwas Neues erleben, sich direkt hineinbegeben in das Nachkriegs-Wien, sich ein Bild dieser zerstörten Stadt und ihrer Bewohner_innen machen.

nach 1945 – burgtheater und die neuen (un)möglichkeiten

Egon Hilbert, Leiter der Bundestheaterverwaltung von 1946 bis 1953, traf Maria Becker 1946 in Zürich, sie gingen entlang der Rämistrasse spazieren und Hilbert fragte sie, ob sie sich vorstellen könne, Ensemblemitglied am Burgtheater zu werden (vgl. Becker 2009, 187). Becker begegnete hier nicht nur dem Leiter der Bundestheaterverwaltung, sondern auch einem, der seine Verfolgung durch das NS-Regime überlebt hatte. Hilbert war bereits 1938 verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau deportiert worden, erst 1945 wurde er aus Dachau befreit. Bei diesem Treffen kommt es zu einem Gastvertrag, der zwei Produktionen für den Herbst 1946 beinhaltet; es besteht wohl von beiden Seiten ein Interesse an einem Festengagement, das für die Zukunft in Aussicht gestellt wird. In einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Wiener Kurier spricht Becker darüber, dass sie aktuell leider nur für zwei Produktionen am Burgtheater Zeit habe, es gäbe noch andere Verpflichtungen in Zürich, Basel und Luzern, im Frühjahr 1947 möchte sie ihre Tätigkeit am Burgtheater aber wieder aufnehmen (vgl. Wiener Kurier, 31.8.1946). Anfang Juli wird bereits im Rahmen eines Gesprächs mit Egon Hilbert publiziert, dass sie höchstwahrscheinlich gastieren wird, (vgl. ebd., 2.7.1946) und am 28.8.1946 schreibt der Wiener Kurier „Maria Becker in Wien“ und berichtet, sie sei „soeben in Wien eingetroffen“ und beginne nun mit den Proben. Ihre Antrittsrolle ist die Johanna aus der Jungfrau von Orléans (Regie: Adolf Rott, Premiere: 25.9.1946). In der Presse wird sie überschwänglich gelobt, doch Becker selbst empfand die Inszenierung als misslungen.16 Sicherlich war dabei die Produktion in Zürich ihr Maßstab, denn dort hatte sie ein Ensemble und einen Regisseur, die überzeugte Antifaschist_innen waren, hier in Wien arbeitete sie mit „ehemaligen“ Nazis und einem Regisseur zusammen, der propagandistische Stücke am Burgtheater inszeniert hatte. (vgl. Roessler 2018b)

Danach kehrt sie für eine Produktion von Macbeth zurück ans Zürcher Schauspielhaus, erneut unter der Regie von Leonard Steckel (Premiere: 30.11.1946). 1946 beginnt also ein Leben ohne die bisherige feste Adresse, wenngleich Zürich letztlich immer das Zuhause bleibt. 1946 ist auch jenes Jahr, in dem Maria Becker Mutter wird. Ihr erster Sohn, Christoph Freitag, kommt am 16.2.1946 zur Welt. Schon etwa drei Monate später, am 29.5.1946, steht sie, gemeinsam mit Robert Freitag und ihrer Mutter, wieder auf der Bühne des Schauspielhauses in Der erniedrigte Vater von Paul Claudel, inszeniert von Kurt Horwitz. Bald folgte die nächste Schwangerschaft und im August 1947 wird ihr zweiter Sohn Tobias Oliver geboren, schließlich im September 1952 ihr dritter und letzter Sohn Benedict. Rückblickend beschreibt Maria Becker die herausfordernde Zeit zwischen Mutterschaft und Bühne als unbefragt: es stellte sich ihr nicht die Frage, ob sie sich zwischen diesen beiden Aufgaben entscheiden müsste, beide schienen ihr selbstverständlich. Ein Leben ohne Erwerbstätigkeit konnte sie sich ebenso wenig vorstellen wie ein Leben ohne Familiengründung – beides gehörte für sie einfach dazu. (vgl. Becker 2009, 193f.) Zudem fühlte sie sich so kraftvoll, dass sie keine Belastung scheute, sie hatte das Gefühl, „alles schaffen zu können.“ (ebd., 195) Unterstützt wird sie durch das Kindermädchen Klara, die auch, etwas später, mit Christoph nach Wien kommt. Becker ist in diesen Jahren viel unterwegs: sie spielt neben Wien und Zürich unter anderem auch in Berlin am Theater am Kurfürstendamm 1947 und die Buhlschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen 1948 und 1949. Von 1957 bis 1959 wird sie erneut dort auftreten, diesmal als Glaube.

Im Interview schildert Becker die Situation in Wien am Burgtheater als „sehr schwierig“. Sie muss es als Kontrastprogramm zum Ensemblegeist des Zürcher Schauspielhauses erlebt haben. Zwar arbeitet sie hier auch mit aus dem Exil zurückgekehrten Kolleg_innen, wie beispielsweise ihrem früheren Lehrer Ernst Lothar, ebenso dem bereits genannten Leopold Lindtberg und dem Regisseur Berthold Viertel zusammen, doch gleichzeitig steht sie Opportunist_innen und überzeugten Nationalsozialist_innen gegenüber. Auch der aus dem Exil zurückgekehrte Josef Gielen, der 1948 zum Burgtheaterdirektor wird, ist überrascht von der Mannigfaltigkeit, in der er Positives und Negatives erkennt. Negativ fiel ihm erst bei genauerem Hinsehen auf, dass es eine „stilistische Unvereinbarkeit“, eine „geistige und künstlerische Direktionslosigkeit“ gab, seine Aufgabe sieht er darin, „aus dieser mannigfaltigen Schauspielerschar wieder ein Ensemble zu machen.“ (zit. n. Haider-Pregler 1998, 105) Für Maria Becker blieb diese Aufgabe sicherlich unerfüllt, in gewisser Weise auch ein unmögliches Unterfangen, wenn sie als Maßstab das Ensemble des Zürcher Schauspielhauses herangezogen hatte. Zu extrem und unwiderruflich standen sich hier politische Gegner_innen gegenüber: „Vieles hat mich angeekelt, ich war dort nicht sehr beliebt und habe mich auch nicht untergeordnet. Ich wollte etwa der alten Nazine Hedwig Bleibtreu nicht die Hand küssen und vor ihr einen Knicks machen.“ (Becker 2013, 45) Sie spielt in den Spielzeiten 47/48 und 48/49 jeweils in zwei Produktionen, dann verlässt sie das Burgtheater. Auch hier zeigt sich erneut Beckers Integrität, ihr Selbstbewusstsein, ihre Unerschütterlichkeit, ihr widerständiger und kritischer Geist

Über die Arbeit am Burgtheater

schauspieltruppe zürich

Maria Becker spielte nach dem Burgtheater-Intermezzo an verschiedenen Theatern in Deutschland, unter anderem drei Jahre in Berlin am Schillertheater, während ihre Familie in Zürich bleibt. 1953 lehnt sie dennoch ein Angebot von Oskar Wälterlin, am Schauspielhaus Zürich zu gastieren, ab. Sie schreibt ihm einen längeren Brief, in dem sie ihre Ablehnung begründet:

„Das Schauspielhaus ist ein Gastiertheater geworden; auch dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn wie das heute an fast allen deutschen Theatern ist, genügend Probezeit wäre, um alle die verschiedenen, heterogenen Elemente auf einen gemeinsamen künstlerischen Nenner zu bringen. […] Der Begriff der kleinen Rolle und der ‚Wurzen‘ wurde nicht mit einer solchen Selbstverständlichkeit im Munde geführt wie heute. Denn wir wußten alle nur zu gut, daß das Niveau einer Vorstellung entscheidend von denen getragen wird, die eben die kleinen mittleren Rollen spielen. […] Ich soll zwei Rollen spielen, damit ein paar hundert Abonnenten aufhören zu fragen, warum ich eigentlich nicht mehr da sei. Ich will damit keineswegs andeuten, daß ich mit einem Jahresvertrag glücklicher wäre. Alles, an was ich am Theater glaube, ist nicht mehr da bei euch. Jeder versucht sein privates Schäfchen ins Trockene zu bringen und man sieht nicht, daß das Wasser schon zu den Fenstern hereindringt. Ich bin kein Star. Und ich will auch nie einer werden. Ich will ein Mitarbeiter sein. […] Aus allen diesen Gründen kann ich – bevor sich die Grundeinstellung am Schauspielhaus nicht geändert hat oder zumindest Ansätze zu einer Veränderung da sind – nicht mitmachen.“(Maria Becker an Oskar Wälterlin, 11.5.1953, zit. n. Kröger/Exinger 1998, 106f.)

Drei Jahre später, 1956, gründet Maria Becker gemeinsam mit Robert Freitag und Will Quadflieg die „Schauspieltruppe“.17 Diese Unternehmung hängt sicherlich auch mit der im Brief geäußerten Grundsatzhaltung zusammen, dass sie für ein gutes Theater einen echten Ensemblegedanken, ein gemeinsames Wirken von Gleichgesinnten für unabdingbar hält. Die Truppe, die mit ihren Stücken auf Tournee geht, wird zu ihrem Hauptinteresse in diesen Jahren. Es ist ein idealistisches Unterfangen, denn Becker ist auch künstlerisch von den gegenwärtigen Strömungen des Theaters enttäuscht, zumindest im Rückblick macht sie deutlich, dass eine Entmündigung der Schauspieler_innen durch „betonharte, formalisierte Konzepte“ (Becker 2009, 227) zu beobachten sei, die keinen Freiraum für eigenständige schauspielerische Gestaltung böten. Hierbei bezieht sie sich vermutlich auch auf deutlich spätere Strömungen und den in den 70er Jahren geprägten Begriff „Regietheater“, dennoch spürt sie offensichtlich schon in den 50er Jahren die Anfänge dieser Entwicklung. In der Truppe sieht sie die Möglichkeit, Theater nach ihren Vorstellungen zu machen. Subventionen erhalten sie keine, müssen also genügend Geld einspielen, um sich zu finanzieren. Durch eine Meinungsverschiedenheit bei der Stückwahl – Becker setzt ihren Willen dabei durch – und einen Beziehungskonflikt zwischen ihr und Will Quadflieg, mit dem sie zwischenzeitlich liiert war, verlässt dieser 1962 die Truppe (vgl. Quadflieg 1976, 285). Ab 1969 führt Maria Becker auch Regie bei vielen Produktionen der Truppe.

(Externer Link, Österreichische Mediathek)

Den Kern der Schauspieltruppe bildeten die drei Gründungsmitglieder, oft spielten Maria Becker und Will Quadflieg die Hauptrollen, während Robert Freitag inszenierte. Für die weiteren Rollen besetzten sie Kolleg_innen, die wiederholt bei unterschiedlichen Produktionen mitwirkten, und engagierten einen Geschäftsführer, der die Tourneen organisierte.18 Sie verwirklichten ein bis zwei Produktionen im Jahr und tourten vor allem durch die Schweiz, aber auch im Ausland (London, Paris, Brüssel, Luxemburg, Amsterdam, Düsseldorf, Köln, Hannover, Hamburg, Berlin, München, Salzburg, Wien). Hervorzuheben ist dabei eine Tournee durch die USA und Kanada 1969. Dabei trifft sie ihre ehemaligen Seminarskollegen Kurt Reichert und Walter (Kohner) Kent sowie den Komponisten Jimmy Berg wieder, der die musikalische Leitung der bereits genannten Produktion von 1938 Die verlorene Melodie des Kabaretts ABC innehatte.19 Die beiden führen im Rahmen der Tournee ein Radiointerview und sprechen über die Eindrücke der Reise und die Erfolge der Truppe vor Ort. In den USA erhalten sie eine gute Presse, in Europa sind die Vorstellungen zwar beim Publikum beliebt, bekommen jedoch keine besondere Anerkennung in der Theaterkritik. Wenngleich der Kulturjournalismus und vielleicht in besonderem Maße die Theaterkritik schnell den Trends und Moden der Zeit folgen und sich in Oberflächlichkeit und falschem Modernitätsglauben verfangen kann, lag die mangelnde Beachtung vielleicht auch daran, dass die Produktionen sich in einer Konservierung erschöpften, die den Bezug zu Fragen der Zeit verloren hatte. 1991 findet die letzte Produktion der Schauspieltruppe statt. Insgesamt haben sie in den 35 Jahren ihres Bestehens rund 50 Inszenierungen gezeigt, immer dabei waren Maria Becker und Robert Freitag.

hier und da – zürich bleibt

Auch wenn die Schauspieltruppe zu ihrem Hauptanliegen wird, tritt sie immer wieder Gastengagements an, auch am Zürcher Schauspielhaus. 1965 wird schließlich Leopold Lindtberg Direktor und ihm gelingt es, Maria Becker wieder fester ans Haus zu binden. Möglicherweise bedeutete die Direktion Lindtberg für sie eine Zeitenwende, mit ihm hatte sie schließlich schon seit 1938 eng zusammengearbeitet, vielleicht spielten auch andere Dinge eine Rolle. Die Zusammenarbeit mit Lindtberg erstreckte sich insgesamt über mehr als 45 Jahre, denn auch in Lindtbergs letzter Produktion 1984, Die Antrittsrede der amerikanischen Päpstin von Esther Vilar am Schauspielhaus Zürich, wirkt Maria Becker mit. Becker spielt die Päpstin20 und bezeichnet diese Rolle in ihrer Biografie als diejenige, mit der sie sich am meisten identifizieren könne:

„Da heißt es in dem Text, dass auf diesem Stuhl, auf dem seit über zweitausend Jahren ein Mann gesessen hat, ab heute eine Frau sitzt. Eine Frau wird Oberhaupt von Millionen von Katholiken. […] Da ich nicht an die Blümchen glaube, die im Verborgenen blühen, nicht an das Schicksal, gefällt es mir, dass Vilar […] hier eine Frau zeigt, die aktiv eine Chance ergreift.“ (Becker 2009, 276)

Zwei Monate nach der Premiere, am 18. April 1984, stirbt Leopold Lindtberg an einem Schlaganfall.

Von ihren weiteren Gastspielen ist eine Faust-Inszenierung von Michael Degen 1977 am Residenztheater in München hervorzuheben. Erstmals wird die Rolle des Mephisto mit einer Schauspielerin besetzt: Maria Becker soll die bislang männlich gelesene Rolle spielen. Sie selbst erzählt, dass sie diese Rolle sehr gerne gespielt habe, wichtig war ihr jedoch, dass die Figur des Mephisto in ihren Augen kein Geschlecht habe, weshalb sie dies als Frau spielen könne. Eine dezidiert männliche Rolle hätte sie nicht angenommen (vgl. ebd., 282).

Im Hintereinander dieser Gedankengänge bezüglich der beiden Rollen zeigt sich vielleicht auch eine gewisse Widersprüchlichkeit sowie der zeitliche Kontext in Beckers emanzipatorischem Denken. So ist sie einerseits die Frau, die eine männlich dominierte Position triumphal einnimmt, sich ihren männlichen Kollegen mindestens ebenbürtig fühlt, andererseits eine Frau, die in mancher Hinsicht auch immer Frau bleiben will – womöglich nicht nur hinsichtlich des biologischen Geschlechts, sondern auch in einem gesellschaftlichen Sinn; so wie die Mutterrolle für sie ganz selbstverständlich dazugehörte, wenngleich sie stets weiter Theater spielte.

Über die Rolle des Mephisto

Trotz aller Gastspiele bleibt Zürich der Mittelpunkt, nicht nur des privaten, sondern auch des beruflichen Lebens. Becker beschreibt in ihrer Biografie das Schauspielhaus als „Zentrum [ihres] Lebens“ von 1938 bis in die 1990er Jahre hinein, sie schmälert, vielleicht für einen gewissen dramatischen Effekt, dabei indirekt die Bedeutung der Schauspieltruppe. Vermutlich ist es aber richtig zu sagen, dass beide, das Schauspielhaus und die Truppe, zwar sehr unterschiedliche, aber ebenso große Bedeutung für sie hatten.

„Das Schauspielhaus war sechzig Jahre lang das Zentrum meines Lebens. Ich habe mich für dieses Theater zerrissen. Es war meine Rettung, meine Anregung, meine kämpferische Plattform, und ich habe da meinen Mann Robert Freitag kennengelernt. Als irgendwann in den Neunzigerjahren der damalige Intendant Gerd Leo Kuck zu mir sagte, dass er nichts für mich zu spielen habe, verletzte mich das sehr. Und zwar so sehr, dass ich mir das Schauspielhaus regelrecht abgewöhnt habe. Wenn ich jetzt da vorbeifahre, bewegt sich in meinem Herzen nichts mehr.“ (Becker 2009, 165)

Die jahrzehntelange schauspielerische Tätigkeit Maria Beckers lässt sich hier, wie eingangs erwähnt, nicht umfassend abbilden, viele Aspekte ihrer Karriere fehlen. So beispielsweise auch die Freundschaft und Zusammenarbeit mit Friedrich Dürrenmatt. Achim Benning inszeniert 1987 Die Physiker von Dürrenmatt, Maria Becker spielt Mathilde von Zahnd. Benning, der von 1989 bis 1992 Intendant des Schauspielhauses war und dort bis 1997 inszenierte, berichtet in seiner Laudatio anlässlich von Beckers 90. Geburtstages von einer Szene mit Dürrenmatt: „Ich sehe noch das Glück in Deinen Augen, als Dir nach einer Endprobe von unseren Physikern Friedrich Dürrenmatt im Vorderen Stern zubrummte, Du seist für ihn trotz der Giehse die denkbar beste Mathilde von Zahnd.“ (Benning 2012, 326) Die Inszenierung war Bennings erste am Schauspielhaus und wurde beachtliche fünf Male wiederaufgenommen, zuletzt im Januar 1994. Benning und Becker arbeiteten noch mehrfach zusammen und brachten einander höchste Wertschätzung entgegen. In seiner Laudatio spricht Achim Benning auch über Maria Beckers Antiopportunismus und ihre „Bereitschaft zum unzeitgemäßen Denken und Handeln“ (ebd., 327), diese zeichne sie bis heute aus.

Becker war bis ins hohe Alter am Theater tätig, führte auch abseits der Schauspieltruppe Regie, so 1995 im Keller des Schauspielhauses Zürich (Frank der Fünfte von Friedrich Dürrenmatt). In einem Interview von 2010, kurz vor ihrem 90. Geburtstag, spricht sie darüber, warum sie immer noch im Theater arbeite. Sie tue es gerne, fühle sich nicht zu alt, allerdings sagt sie auch „Aber ich spiele auch, weil ich muss: Ich habe keine Rente!“ (Interview 2010, 13) Sie betont anschließend die häufige Problematik der mangelnden Altersvorsorge, appelliert an die jüngeren Kolleg_innen, es besser zu machen als sie. Gleichzeitig gilt, dass ihr die Theaterarbeit immer gutgetan habe, ansonsten, wenn sie auch nur einen etwas längeren Leerlauf hatte, werde sie schlapp wie „Gemüse, das man zu lange aufgewärmt hat.“ (Becker 2009, 274)

2007 spielt sie ein letztes Mal auf der Bühne des Schauspielhauses Zürich, ihrem vergangenen Zentrum, im Tartuffe, inszeniert von Matthias Hartmann.

„Maria Becker, die Grand Old Lady der Zürcher Hochdramatik, wird – mit Auftrittsapplaus – im Rollstuhl zur Bühnenmitte gekarrt und verharrt dort, ganz alte Schule, den Blick unverwandt ins Publikum gerichtet. Mit unnachahmlichem Bühnendeutsch und expressiver Zornesmimik gibt sie Orgons glaubensstrenge Mutter und liest ihrer Lotterfamilie die Leviten.“ (Klaeui 2007)

Zum letzten Mal erklingt Beckers Stimme auf dieser Bühne, ihre Stimme, über die Peter von Matt einmal feststellte: „Die Stimme. Diese Stimme. Man sollte sie beschreiben können. Es geht nicht.“ (Zit. n. Benning 2012, 325) Maria Beckers Stimme war sicherlich eine der äußerlich eindrucksvollsten Eigenschaften ihrer schauspielerischen Arbeit. Gleichwohl entscheidender war ihre Haltung, ihr sozialer Sinn und ihre künstlerische Überzeugung, nur in einem eingespielten Ensemble, das eine gemeinsame künstlerische Vision teilt, könne gutes Theater gelingen. So steht ihre Zeile im zitierten Brief an Oskar Wälterlin, sie „möchte Mitarbeiterin sein“, für beide Aspekte ihrer Arbeitsweise, das Künstlerische und das Soziale. Es zeigt sich in den verschiedenen Momenten und Phasen ihrer Karriere, die hier beleuchtet wurden, auch ein Idealismus, aus dem heraus wohl ihre Überzeugungen und ihre Unbeugsamkeit entsprungen sind. Durch all diese Eigenschaften war Maria Becker eine ungewöhnliche Schauspielerin, nicht nur in ihrer Zeit, sondern auch ganz grundsätzlich. Der Schauspiel-Beruf geht damit einher, den Vorstellungen von anderen zu folgen, Regieideen schauspielerisch umzusetzen. Häufig und vor allem in früherer Zeit wurde eine Hörigkeit der Schauspieler_innen erwartet, wobei die „großen“ Schauspieler_innen natürlich immer schon einen Sonderstatus innerhalb des Betriebs genießen konnten. Doch die Szene, in der sich Maria Becker als 19-Jährige Leonard Steckels Vorstellung der Johanna widersetzt, ihm ‘ihre’ Johanna vorspielt, zeigt schon, dass sie nicht erst ‘groß’ werden musste, um diese Selbstständigkeit zu leben – und zwar ohne Machtgestus, sondern aus innerer Überzeugung heraus.

Maria Becker starb am 5. September 2012 in Uster, nahe Zürich.

preise

- 1951 Deutscher Kritikerpreis

- 1965 Hans Reinhart-Ring

- 1992 Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

- 1997 Louise Dumont Topas

- 1999 STAB-Jahrespreis der schweizerischen Stiftung für Abendländische Besinnung

- 2005 Goldene Ehrenmedaille des Regierungsrates des Kantons Zürich

- 2011 Ehrung für ihr Lebenswerk durch die Armin-Ziegler-Stiftung

literatur | bild- und mediennachweis

Minna von Alth (o.J.), Burgtheater 1776–1976. Aufführungen und Besetzungen von zweihundert Jahren. Wien

Maria Becker (2009), Schließlich ist man doch jeden Abend ein anderer Mensch. Mein Leben. Unter Mitarbeit von Regina Carstensen, München/Zürich

Maria Becker (2013 [2004]), [„Erzählte Erinnerungen“], in: Peter Roessler, Susanne Gföller (Hg.), Erinnerung. Beiträge zum 75. Jahrestag der Eröffnung des Max Reinhardt Seminars. Eine Dokumentation. Wien, 40–46

Achim Benning (2012), „Maria Becker – Eine Laudatio“, in: ders., hg. v. Peter Roessler, In den Spiegel greifen. Texte zum Theater. Wien, 324–328

Thomas Blubacher (2005), „Kurt Hirschfeld“, in: Andreas Kotte (Hg.), Theaterlexikon der Schweiz. Zürich, 846f.

C.S. (1938), „Schauspielhaus ‚Frau Warrens Gewerbe‘ (3. Sept.)“, in: Neue Zürcher Zeitung, 5.9.1938, 1

Julia Danielczyk (2005a), „Maria Fein“, in: Andreas Kotte (Hg.), Theaterlexikon der Schweiz. Zürich, 570f.

Julia Danielczyk (2005b), „Margit von Tolnai“, in: Andreas Kotte (Hg.), Theaterlexikon der Schweiz. Zürich, 1953

Evelyn Deutsch-Schreiner (1992), Karl Paryla. Ein Unbeherrschter. Salzburg

E. Br. (1943), „‚Der gute Mensch‘ von Bert Brecht. Uraufführung in Zürich“, in: Der Bund, 9.2.1943, 3

Robert Freitag (1994), Es wollte mir behagen mit Lachen die Wahrheit zu sagen. Zürich

Christopher Funke, Dieter Kranz (1969), Wolfgang Langhoff. Schauspieler Regisseur Intendant. Berlin

Siegfried Geyer (1937), „Erschütterndes ‚Nachtasyl‘ in den Kammerspielen“, in: Die Stunde, 14.11.1937, 4

Hilde Haider-Pregler (1998), „‚Das Burgtheater ist eine Idee...‘. Die Jahre 1945 bis 1955 – eine Zwischenzeit des österreichischen Staatstheaters?“, in: dies., Peter Roessler (Hg.), Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945. Wien, 84–122

Richard Hoffmann (1946), „Schiller im Burgtheater“, in: Neues Österreich, 28.9.1946, 2

Judith Holzmeister (2013 [2004]), [„Erzählte Erinnerungen“], in: Peter Roessler, Susanne Gföller (Hg.), Erinnerung. Beiträge zum 75. Jahrestag der Eröffnung des Max Reinhardt Seminars. Eine Dokumentation. Wien, 37–39

di, sg [Doris Ingrisch, Susanne Gföller] (2017), „Kurzbio Margit von Tolnai (1893–1974)“ in: spiel|mach|t|raum, frauen* an der mdw 1817-2017plus https://www.mdw.ac.at/spielmachtraum/bio/Margit_von_Tolnai, 06.10.2017 (20.07.2023)

E.S. (1946), „‚Jungfrau von Orleans‘ im Burgtheater“, in: Das kleine Volksblatt, 27.9.1946, 7

Horst Jarka (1987), Jura Soyfer. Leben, Werk, Zeit. Wien

Andreas Klaeui (2007), „Geblöke vorm Alpenpanorama“, in: Nachtkritik, https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=808:der-tartuffe--matthias-hartmann-denunziert-moliere&catid=65&Itemid=40, 13.12.2007 (22.07.2023)

Ute Kröger, Peter Exinger (1998), „In welchen Zeiten leben wir!“ Das Schauspielhaus Zürich 1938–1998. Zürich

Martha Kyrle (2013 [2004]), [„Erzählte Erinnerungen“], in: Peter Roessler, Susanne Gföller (Hg.), Erinnerung. Beiträge zum 75. Jahrestag der Eröffnung des Max Reinhardt Seminars. Eine Dokumentation. Wien, 52f.

Nicole Metzger (2002), „Alles in Szene setzen, nur sich selber nicht“. Der Regisseur Leopold Lindtberg. Wien

Werner Mittenzwei (1979), Das Zürcher Schauspielhaus 1933–1945 oder Die letzte Chance. Berlin

N. (1946), „Oesterreichs Erfolg in der Schweiz. Gespräch mit Minesterialrat Dr. Egon Hilbert“, in: Wiener Kurier, 2.7.1946, 4

Eva Pfister (2018), „Brecht-Uraufführung vor 75 Jahren. ‚Der gute Mensch von Sezuan‘ in Zürich“, in: Deutschlandfunk, 04.02.2018, abrufbar unter https://www.deutschlandfunk.de/brecht-urauffuehrun... (19.07.2023)

Judith Pór-Kalbeck (2005), Paul Kalbeck – ein Poet der Regie. Der Lebensweg eines Wieners. Wien

Will Quadflieg (1976), Wir spielen immer. Erinnerungen. Frankfurt a. M.

Ingeborg Reisner (2004), Kabarett als Werkstatt des Theaters. Literarische Kleinkunst in Wien vor dem Zweiten Weltkrieg. Wien

Peter Roessler (2004), „Zur Geschichte des Max Reinhardt Seminars von 1928 – 1938“, in: ders., Günter Einbrodt, Susanne Gföller (Hg.), Die vergessenen Jahre. Zum 75. Jahrestag der Eröffnung des Max Reinhardt Seminars. Wien, 11–49

Peter Roessler (2006), „Über Vertreibung und Exil von Lehrern und Schülern des Reinhardt-Seminars“, in: Sandra Wiesinger-Stock, Erika Weinzierl, Konstantin Kaiser (Hg.), Vom Weggehen. Zum Exil von Kunst und Wissenschaft, Wien, 397–411

Peter Roessler (2018a), „Im annektierten Garten“, in: Brigitte Dalinger, Veronika Zangl (Hg.), Theater unter NS‑Herrschaft. Göttingen, 129–147

Peter Roessler (2018b), „Gemischte Gesellschaft. Exilanten und Exilantinnen an Wiener Theatern nach 1945“, in: Evelyn Adunka et al. (Hg.), Exilforschung Österreich. Leistungen, Defizite und Perspektiven. Wien, 235–255

Heinrich Satter (1946), „Theater in Wien“, in: Die Tat, 10.12.1946, 6

S. B. (1946), „Maria Becker in Wien”, in: Wiener Kurier, 28.8.1946, 4

S. N. (1946), „Neue Mitglieder der Staatstheater“, in: Wiener Kurier, 31.8.1946, 4

wti (1939), „‚Die Jungfrau von Orleans‘. Schauspielhaus“, in: Neue Zürcher Zeitung, 17.4.1939, 7

wti (1943), „‚Der gute Mensch von Sezuan‘. Brecht-Uraufführung im Schauspielhaus“, in: Neue Zürcher Zeitung, 6.2.1943, 5f.

Christine Wyss (2005), „Die Schauspieltruppe Zürich, Zürich ZH“, in: Andreas Kotte (Hg.), Theaterlexikon der Schweiz. Zürich, 1589f.

o.V. (1999), „Berg, Jimmy“, in: Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters, Band 2, Biographisches Lexikon der Theaterkünstler, Teil 1 A – K. München, 68f.

o.V. (1999), „Hirschfeld, Kurt“, in: Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters, Band 2, Biographisches Lexikon der Theaterkünstler, Teil 1 A – K. München, 422.

o.V. (2010), „Interview Maria Becker: ‚Ich bin für Inhalt, nicht für Verpackung‘“, in: Ensemble – Zeitschrift des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbandes, Nr. 67 (Jan–März), S. 12f.

o.V. (2011), „Otto Fein“, in: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Susanne Blumesberger (de), Michael Doppelhofer, Gabriele Mauthe (Hg.): Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft – 18. bis 20. Jahrhundert. 305f.

o.V. (1947), „[Todesannonce] Franz Fein“, in: Der Spiegel, 51/1947, abrufbar unter https://www.spiegel.de/politik/franz-fein-a-8de61fb0-0002-0001-0000-000041124024, 19.12.1947 (22.07.2023)

audioverzeichnis

Jimmy Berg, Maria Becker (1969), Interview mit Maria Becker über das Gastspiel der Schauspieltruppe Zürich in Amerika und Kanada. ORF Radio Wien, 26.11.1969, abrufbar in Österreichische Mediathek unter https://www.mediathek.at/katalogsuche/suche/detail/?pool=BWEB&uid=0A16EDFC-141-00152-00000EA4-0A160FD4&cHash=ff9a5e0a2b44d17100c81b32122e61de, 22.07.2023

Peter Roessler, Maria Becker (2003), Interview mit Maria Becker 2003. In vier Teilen: 1A, 1B, 2A, 2B. Archiv des Max Reinhardt Seminars, Wien

Aufnahme von Maria Becker, die im Rahmen des Unterrichts die Rolle der Lucile aus Georg Büchners Dantons Tod einspricht (1937), Archiv des Max Reinhardt Seminars, Wien

bildnachweis

Abb. 1: Maria Becker. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Theatersammlung, Fotoarchiv Rosemarie Clausen, Signatur: CL 1619, Nr. 4.

Abb. 2: Maria Fein mit ihren beiden Töchtern. Aus: Die Dame. Illustrierte Mode-Zeitschrift, Nr. 13/1924. Fotograf_in: Unbekannt, mglw. Marie Böhm. Jahr: 1924. Studio Becker & Maass, Berlin.

Abb. 3: Maria Becker mit dem Gründer und Schulleiter Martin Luserke und der Lehrerin Erne Wehnert. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: etwa 1933. Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein, Witzenhausen (Hessen).

Abb. 4: Erste Seite eines vierseitigen Faltblatts der Schule am Meer, das als Werbemittel diente. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1931. Quelle:

Abb. 5: Aufnahme aus dem Inneren des Schultheaters mit Schüler_innen in Kostümen. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1931. Private Archive of Renate Samelson, Michigan, USA (granddaughter of Zachary Hochschild and Philippine Hochschild, née Ellinger; oldest daughter of Dr. Paul Reiner and Anna Sara Reiner, née Hochschild).

Abb. 6: Aufnahme am Strand mit Schüler_innen in Kostümen. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: etwa 1932. Private Archive of Renate Samelson, Michigan, USA (granddaughter of Zachary Hochschild and Philippine Hochschild, née Ellinger; oldest daughter of Dr. Paul Reiner and Anna Sara Reiner, née Hochschild).

Abb. 7: Das Ensemble von Emilia Galotti bei der Generalprobe. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937. Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 8 und 9: Fotografien im Artikel zu Emilia Galotti. Aus: Die Bühne, Heft 447, Mai 1937, 46f. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937.

Abb. 10: Ernst Lothar, Emil Geyer und Paul Kalbeck beim Hausball des Reinhardt-Seminars 1937. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937. Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 11: Maria Becker (links) als Wassilissa in Nachtasyl. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937. Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 12, 13 und 14: Programmzettel der Inszenierungen am Reinhardt-Seminar von Emilia Galotti (1937), Szenen aus Romeo und Julia (1937), Nachtasyl (1937). Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 15: Maria Becker als Gräfin Capulet in Szenen aus Romeo und Julia. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937. Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 16: Das Ensemble von Szenen aus Romeo und Julia mit Paul Kalbeck. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1937. Archiv des Max Reinhardt Seminars.

Abb. 17: Maria Becker als Johanna in Die Jungfrau von Orleans. Fotograf: Richard Schweizer. Jahr: 1939. Stadtarchiv Zürich, VII.200.:8.1.1.1. Aufführungsfotografien Die Jungfrau von Orleans (14.04.1939).

Abb. 18: Maria Becker als Shui-Ta in Der gute Mensch von Sezuan. Fotograf: Leonard Steckel. Jahr: 1943. Stadtarchiv Zürich VII.200.:8.1.1.5. Aufführungsfotografie Der gute Mensch von Sezuan (04.02.1943).

Abb. 19: Rollenportrait als Buhlschaft im Jedermann, Fotograf_in: Photo Ellinger. Jahr: 1948 oder 1949. Salzburger Festspiele. Theatermuseum Wien.

Abb. 20: Rollenportrait als Barbara Undershaft in Major Barbara, Fotograf: Bruno Völkel. Jahr: 1949. Akademietheater Wien. Theatermuseum Wien.

Abb. 21: Mit der Schauspieltruppe Zürich in den USA 1969. Fotograf_in: Unbekannt. Jahr: 1969. Privatarchiv Maria Becker. (Im Buch S. 241)

Abb. 22: Maria Becker als Mephisto mit Joachim Bissmeier als Faust in Faust. Fotograf: Jean-Marie Bottequin. Jahr: 1977. Residenztheater München 1977, Deutsches Theatermuseum München.

Abb. 23: Maria Becker mit Joachim Bissmeier bei den Proben zu Faust 1977. Fotograf: Jean-Maria Bottequin. Jahr: 1977. Residenztheater München 1977, Deutsches Theatermuseum München.

endnoten

1

Danke an Peter Roessler für die wertvolle Unterstützung und Beratung bei der Entstehung dieses Textes.

2

Diese spezielle Wortwahl in ihrem Doppelsinn nimmt Bezug auf Evelyn Deutsch-Schreiners Buch „Karl Paryla. Ein Unbeherrschter“.

3

Maria Becker gibt in ihrer Autobiografie an, dass ihre Großmutter nach Berlin zog „als mein Großvater starb“, was 1912 gewesen wäre, erinnert sich dann aber an einen Besuch in Wien als Kind, „[a]ls er noch lebte“, was unmöglich ist, da Maria Becker erst 1920 geboren wurde (Becker 2009, 31f.). In ihrer Erinnerung kommt jedoch auch nur ihre Großmutter vor, was darauf hindeuten könnte, dass ihre Großmutter nicht gleich 1912 nach Berlin umsiedelte (vgl. ebd.).

4